ARTICLE

【コレド室町 1・15周年】知るほどに街歩きが楽しくなる!日本橋名所案内【後編】

-

時代ごとに新しい文化や価値観を受け入れながら進化してきた日本橋。コレド室町1が15周年を迎える2025年、あらためてこの街を歩いてみると、知的好奇心をくすぐる魅力的な名所が数多く存在しています。

今回は「日本橋名所案内」と銘打ち、コレド室町を訪れたらぜひ立ち寄りたい観光スポットをご紹介!

後編では「日本銀行本店」「貨幣博物館」「三井記念美術館」「コレド室町」の4か所に加え、今注目の「ムロホンエリア」「NIHONBASHI RIVER WALK MUSEUM」もピックアップ。それぞれの歴史や見どころに触れながら、伝統と革新が交差する日本橋エリアの街歩きの魅力をお伝えします。

前編はこちら -

日本の通貨史を刻む「日本銀行本店本館」

【日本銀行本店本館】東京都中央区日本橋本石町2-1-1

出典:日本銀行ホームページより近代日本の金融を支えた国家的建築であり、国指定重要文化財に指定されている「日本銀行本店本館」。

竣工したのは1896年(明治29年)2月。明治維新から30年余り、日本が急速な近代化の波に飲み込まれ、江戸の町人文化と西洋の文明がせめぎ合う時代でした。

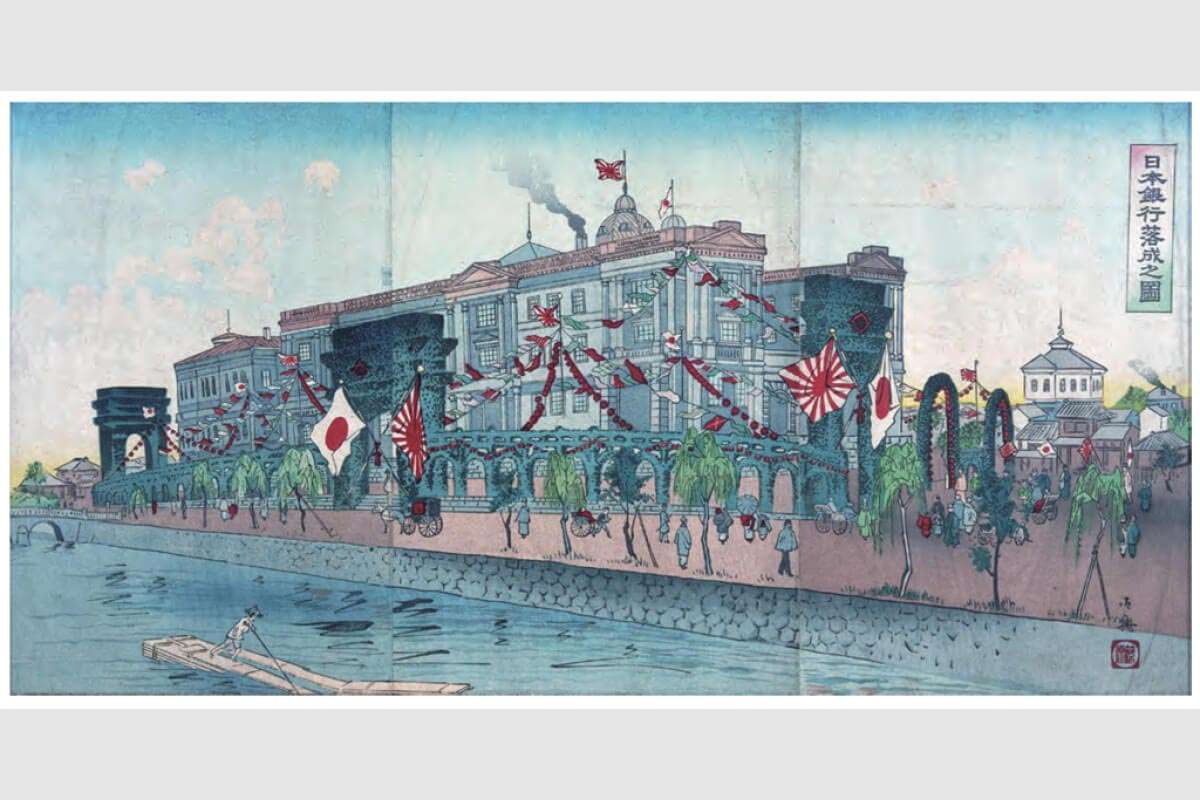

日本銀行落成之図(日本銀行貨幣博物館所蔵資料)

当時の日本橋界隈は、まさに「日本の心臓部」。五街道の起点として、全国から人・物・情報が集結。街にはガス灯が輝き、洋食店やカフェも相次ぎ開業。木造の日本橋の下を多くの荷船が行き交い、商家や銀行、両替商、魚市場、米問屋、呉服店などが軒を連ねており、活気ある商業地でした。

近代的な金融システムが整備されつつあり、渋沢栄一により創設された日本最古の銀行である第一国立銀行(現・みずほ銀行)などの金融機関が集まる金融街としても発展していました。そんな時代に竣工された日本銀行本店本館は、まさに「新しい日本」の象徴だったといえるでしょう。

ちなみにこの地は古くからお金に縁があり、江戸時代には幕府の金貨鋳造を担う「金座(きんざ)」が置かれ、経済を支えていました。なお「銀座」という地名は、同じく銀貨を鋳造していたことに由来しています。

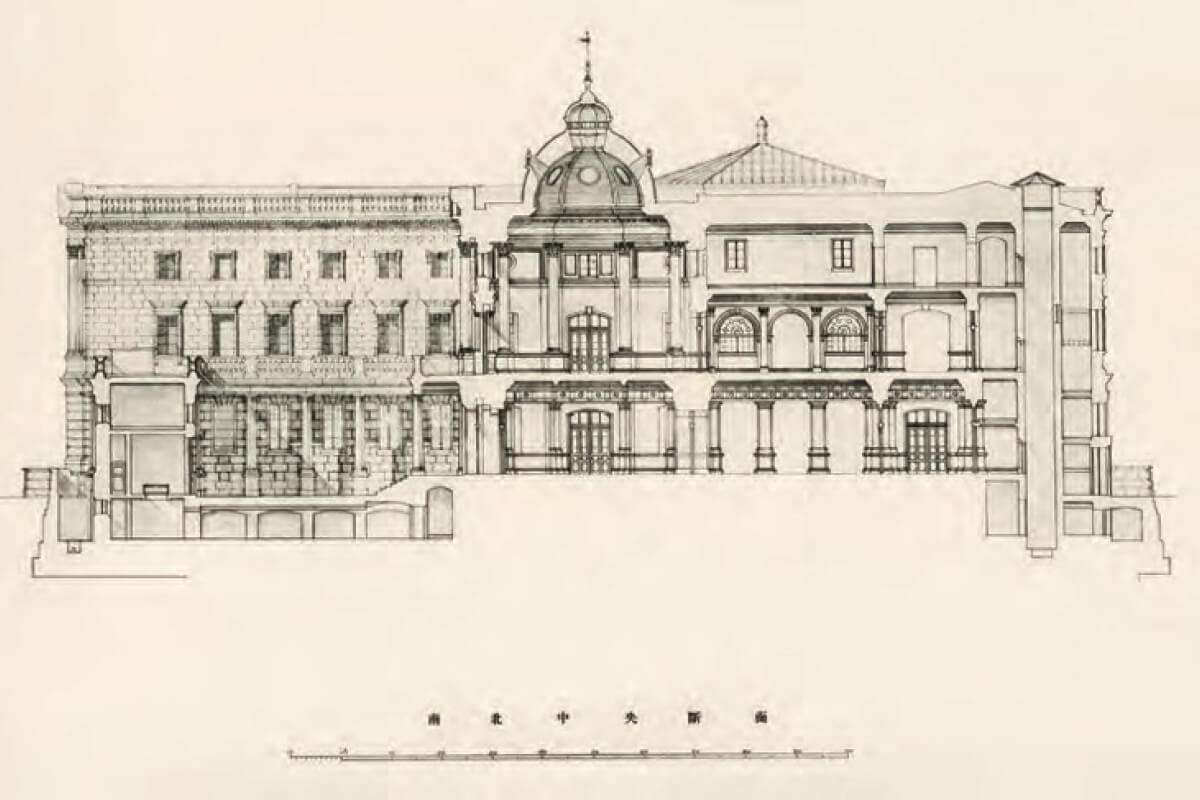

日本銀行貨幣博物館所蔵資料

日本銀行本店本館の設計を手がけたのは、東京駅丸の内駅舎をはじめとするランドマークを数多く生み出し、日本近代建築の父と称される建築家・辰野金吾。

日本人建築家による初の国家的近代建築であり、ベルギー国立銀行等を参考にした古典主義様式の壮麗かつ重厚な石造建築となっています。1923年の関東大震災では、火災に遭ったものの建物自体はびくともしなかったそうです。

日本銀行貨幣博物館所蔵資料

日本銀行本店本館の見どころ

見学ツアー(事前予約制)

本館の地下金庫、旧営業場、展示室などを、ガイドの解説付きで見学可能。日本銀行の役割や業務について学び、近代日本の金融史を肌で感じることができます。

詳細はこちら本館中庭

古典主義建築の外観には秩序と威厳が表現されており、中庭の1階の列柱にはドリス式の様式が、正面・中庭・西面の2階から3階を貫く双柱にはコリント式の様式が見られます。

出典:日本銀行ホームページより

展示室から見たドーム屋根の内側

ドーム屋根下の八角室は、昭和初期まで重役会議等に使用されていたほか、第15代総裁・結城豊太郎の時代には総裁室として使用されていました。

出典:日本銀行ホームページより

本館地下金庫への扉

見る者を圧倒する、重さ25トンのアメリカ製の金庫扉。地下金庫を拡張した1932年に設置されました。

出典:日本銀行ホームページより

-

お金の歴史を体感できる「貨幣博物館」

【日本銀行金融研究所貨幣博物館】東京都中央区日本橋本石町1-3-1(日本銀行分館内)

日本銀行本店に隣接する「貨幣博物館」は、日銀創立100周年(1982年)を記念し、1985年に開館。当時はバブル景気前夜、日本橋は高度経済成長を経て高層ビルが林立し、オフィス街と老舗が共存する街へと変貌していました。

貨幣博物館の入館料は無料。古貨幣収集家・研究家であった田中啓文氏(1884~1956年)が収集した10万点にも及ぶ銭幣館コレクションを中核とする約20万点のコレクションから、約3,000点を常設展示しています。

日本で最初に作られた貨幣とされる和同開珎から、江戸時代の大判・小判、そして私たちが日々使っている日本銀行券まで、さまざまな時代の貨幣を展示。さらに、世界の珍しい貨幣や、貨幣にまつわる版画や文献なども幅広く紹介しています。

貨幣がたどってきた長い歴史を、古代から現代まで一貫して学び、貨幣や紙幣、金融史への理解を深めることができます。

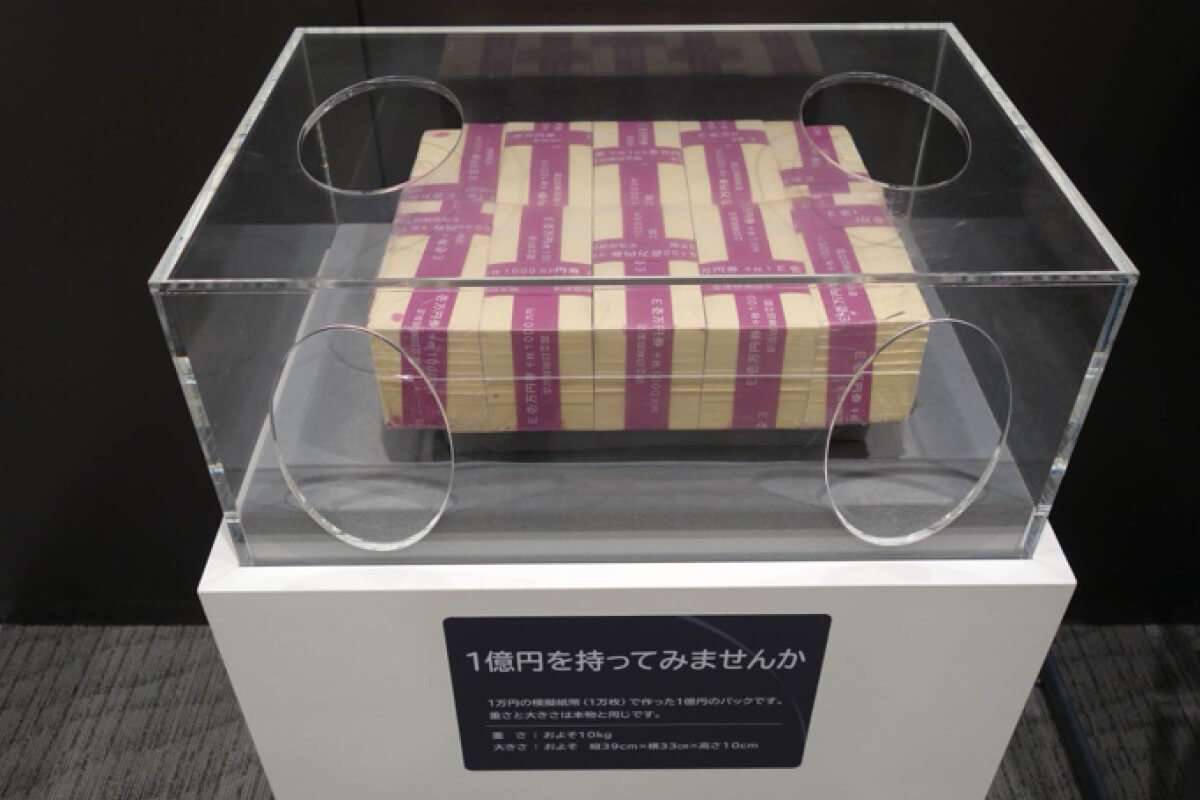

特に人気があるのは、実際に1億円や千両箱を持ち上げてその重さを体感できるコーナーです。このように、見て、触れながらお金の歴史や文化を深く理解できるので、大人の方はもちろんお子さまも一緒にお楽しみいただけます。

貨幣博物館の見どころ

日本の貨幣史

和同開珎から現代の紙幣まで、実物や資料でたどる日本の通貨の歩み。江戸時代の小判や寛永通宝、明治の新貨条例による円の誕生など、「お金」を通じて日本の歴史を体感できます。

体験コーナー

1億円分の紙幣の重さ体験や、貨幣の鋳造工程の紹介など、子どもから大人まで楽しめる工夫が満載。「お金」の重みと歴史を、五感で感じましょう。

-

三井家の美意識を今に伝える「三井記念美術館」

【三井記念美術館】東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 三井本館7階

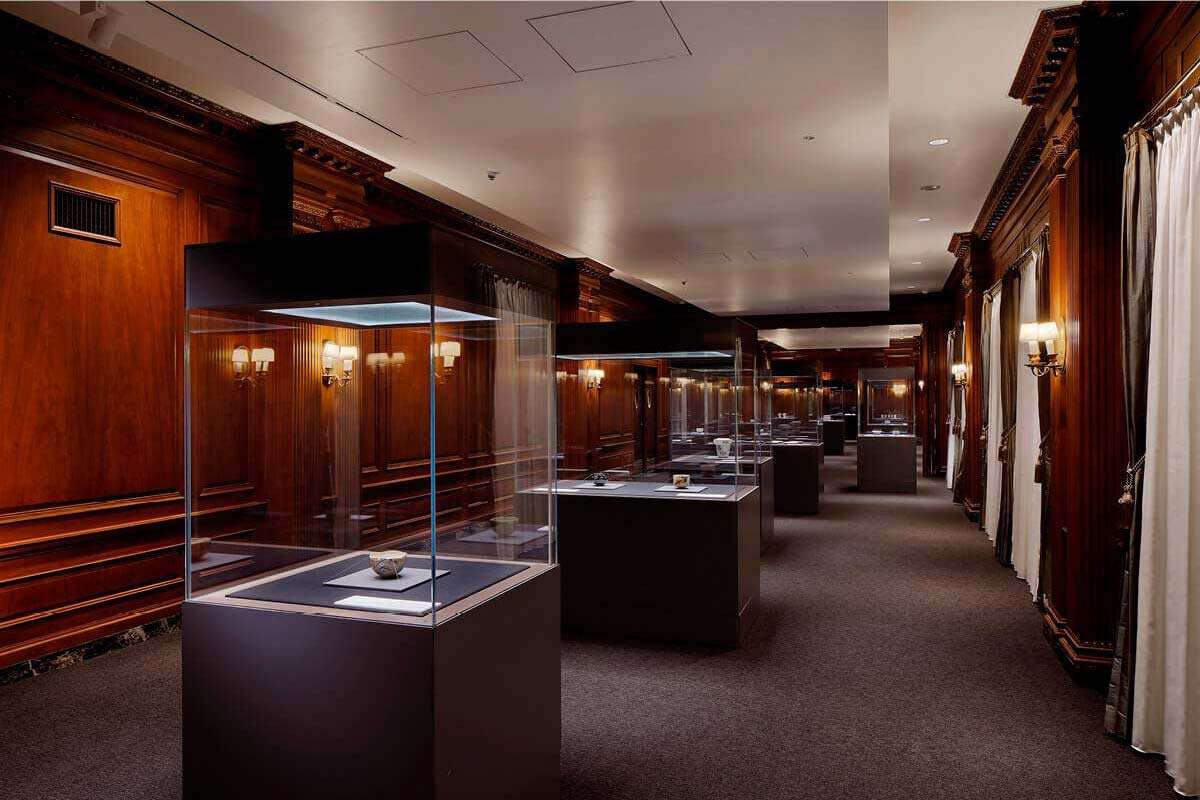

三井財閥の本拠地として1929年に竣工し、国の重要文化財にも指定されている三井本館。その7階にある「三井記念美術館」は、三井家が代々収集し、受け継いできた日本・東洋の優れた美術品を保管・研究してきた三井文庫別館が中野区から移転し、2005年10月に開館しました。

三井家は江戸時代より商業を中心に繁栄を極め、同時に茶の湯や能、書画などの日本文化を深く愛しました。各家に受け継がれてきた美術品は、商家の美意識と知の蓄積の象徴でもあります。

三井家が江戸時代から収集してきた美術工芸品約4,000点を所蔵。中でも中核をなすのは、三井家が大切にしてきた茶道具コレクションです。国宝「志野茶碗 銘卯花墻」や重要文化財「黒楽茶碗 銘俊寛」、「唐物肩衝茶入 北野肩衝」をはじめ、茶の湯文化の美学を伝える逸品が並びます。

国宝 志野茶碗 銘卯花墻

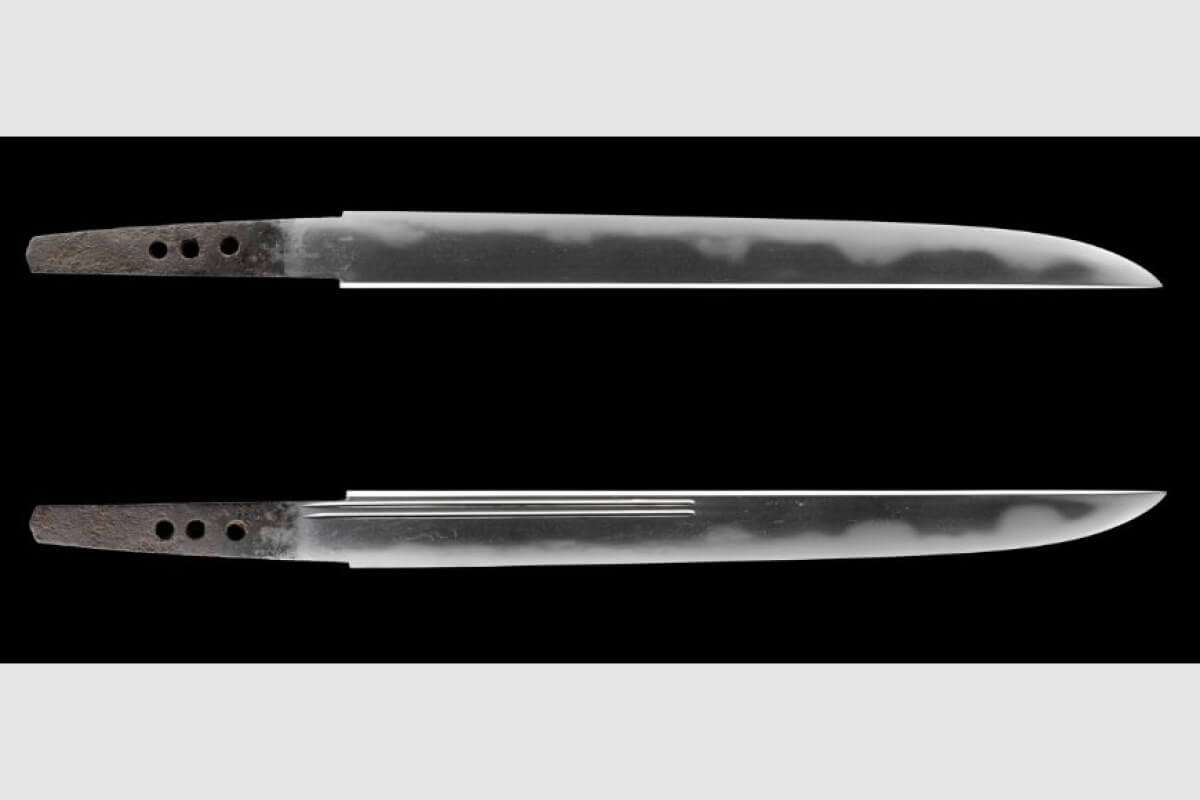

茶道具の他に、刀剣、能面、能装束、絵画、古筆、工芸など、多岐にわたるジャンルを網羅。さらに、約13万点に及ぶ世界的な切手コレクションも所蔵しています。

展示は定期的に入れ替えられ、訪れるたびに新しい出会いがあることも魅力です。年間を通じて、多彩な切り口の企画展または特別展を開催しています。

国宝 短刀 無銘正宗 名物日向正宗

洋風建築の展示空間で、形、色彩、構図といったそれぞれの作品がもつ固有の美しさである「造形の美」をご堪能ください。

三井記念美術館の見どころ

国宝・茶室「如庵」の室内を再現

織田信長の実弟、織田有楽斎が京都・建仁寺境内に1618年頃に建て、後に三井家の所有となった茶室「如庵」の室内を忠実に再現した展示ケースもあります。季節や展示に合わせて茶道具を取り合わせ、茶道具の本来あるべき空間での美しさをご鑑賞いただけます。

三井本館の建築美

昭和初期にあたる1929年に竣工。当時の一般的なオフィスビルの約10倍ものコストをかけて建てられたという重厚な洋風建築は、その外観だけでも一見の価値あり。また、超高層ビルの日本橋三井タワーに隣接しており、近代建築と現代建築の調和も魅力です。

-

江戸の粋を現代に受け継ぐ「コレド室町」

(左上)【コレド室町1】東京都中央区日本橋室町2-2-1

(右上)【コレド室町2】東京都中央区日本橋室町2-3-1

(左下)【コレド室町3】東京都中央区日本橋室町1-5-5

(右下)【コレド室町テラス】東京都中央区日本橋室町3-2-1コレド室町は、かつて日本の文化・経済の中心として繁栄した日本橋地域に賑わいを取り戻し、新たな魅力を創造するために、官民地元が一体となって推進するプロジェクト「日本橋再生計画」を象徴する商業施設です。

名称の「コレド(COREDO)」は、「CORE(核)」と「EDO(江戸)」を掛け合わせた造語。古き良き江戸文化の核を現代に受け継ぐ場所という意味が込められています。

2010年に「コレド室町1」が開業。続いて2014年には「コレド室町2」と「コレド室町3」、2019年には「コレド室町テラス」が順次オープン。

それぞれの施設は独立していながら、通底する和の美意識が感じられ、ゆったりと街歩きが楽しめます。館内には日本橋の老舗や国内外の注目ショップなどが揃い、伝統と革新が共存。

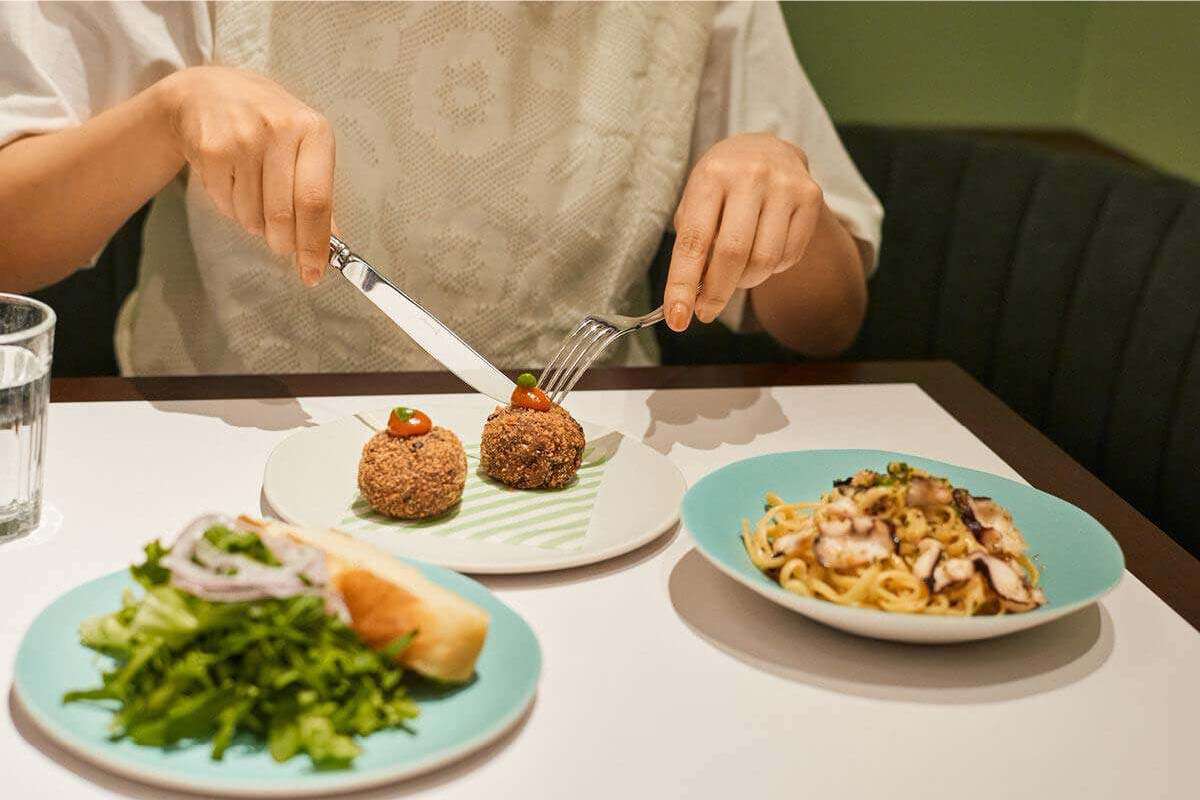

特に飲食店の選択肢が豊富で、カジュアルな食堂から高級和食、寿司、割烹、世界の料理まで幅広く、惣菜やテイクアウトも充実。また大規模なイベントホールや映画館、書店も備え、エンターテインメントもばっちり満喫できます。

コレド室町の見どころ

コレド室町1

「日本をにぎわす、日本橋」をコンセプトに、江戸時代の賑わいを再現する商業ゾーンには、日本橋の歴史が宿る老舗店舗から、人気店の新業態など新しさを取り入れた店舗までが揃います。5~6階の「日本橋三井ホール」は日本橋地域最大級の多目的ホールです。

コレド室町2

日本橋初となる最新設備を導入したシネマコンプレックスを擁する『コレド室町2』。ショッピング&フードエリアでは、創業100年を超える老舗や人気有名店が、斬新な発想から生まれた新たな味や技を競います。全国からとっておきの「うまいもん」も紹介。

コレド室町3

「食と暮らし」を軸に、質の高いライフスタイルを提案する『コレド室町3』。ファッション小物、生活雑貨、インテリアなど、すぐれた技術や知識に裏打ちされたメイドインジャパンと世界の逸品を選りすぐって紹介しています。ショッピングの合間には、カフェやバルでひと休みを。

コレド室町テラス

歴史と伝統を持つ日本橋で、「価値ある時間」を過ごしていただけるのが『コレド室町テラス』。訪れる人々が、『コレド室町テラス』に並ぶモノ・コトの背後にあるストーリーに共感し本質を感じ取ることを通じて、集い、遊び、くつろぐ、新しい日本橋文化を提供します。

-

日本橋を訪れたら足を伸ばしたい「注目スポット」

長きにわたる歴史や伝統を継承する日本橋は、今なお新たな魅力を更新し続ける街でもあります。そんな日本橋の街歩きをもっと楽しめる注目スポットが、「ムロホンエリア」と「NIHONBASHI RIVER WALK MUSEUM」です。

ムロホンエリア

コレド室町3の東側、日本橋室町一丁目と本町一丁目にあたる「ムロホンエリア」。江戸時代の路地や横丁の風情を残しつつ、老舗と新しいお店が共存する、今注目のエリアです。

日本橋ここらへんマップ(PDF)

伝統と革新の歴史に裏打ちされた、日本橋の奥深き魅力。近年では三井不動産による『残しながら、蘇らせながら、創っていく』というコンセプトのもと、官・民・地域が一体となって日本橋の街づくりを行っています。

日本橋|三井不動産の街づくり|事業紹介|三井不動産NIHONBASHI RIVER WALK MUSEUM

ナカミツキ《Nihonbashi Symphonia》 2025 Photo by Kenji Agata

東山詩織『4つの風景(万年青、橋、城門、家・門をくぐる)』 2025

大規模再開発が進む日本橋リバーウォークでは、工事現場の仮囲いを活用したアートプロジェクト「NIHONBASHI RIVER WALK MUSEUM」が展開中。

現在は第一弾として日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業の仮囲いに若手作家ナカミツキ氏による作品の掲出、第二弾として八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業の仮囲いに若手現代アート作家東山詩織氏による作品の掲出を行っています。

今後も日本橋リバーウォーク内で様々な作家による未来の日本橋・八重洲への期待感を高めるアート作品が順次掲出され、街歩きの楽しみを広げていきます。

NIHONBASHI RIVER WALK MUSEUM 始動

NIHONBASHI RIVER WALK MUSEUM 第二弾この街が育んできた時間の厚みと、これからの可能性に思いを馳せながら、それぞれの名所を巡ってみませんか。

前編では、「福徳神社」「日本橋」「日本橋三越本店」の3か所をご紹介しています。こちらもぜひチェックを!

前編はこちら -

コレド室町1・15周年アニバーサリー

コレド室町1はおかげさまで今年で15年。これまでお客様と歩んできた感謝をこめて、アニバーサリー限定のメニューやお得なサービスを取り揃えました。

詳しくはこちら ※本施策は終了いたしました -