ARTICLE

【コレド室町 1・15周年】知るほどに街歩きが楽しくなる!日本橋名所案内【前編】

-

時代ごとに新しい文化や価値観を受け入れながら進化してきた日本橋。コレド室町1が15周年を迎える2025年、あらためてこの街を歩いてみると、知的好奇心をくすぐる魅力的な名所が数多く存在しています。

今回は「日本橋名所案内」と銘打ち、コレド室町を訪れたらぜひ立ち寄りたい観光スポットをご紹介!

前編では「福徳神社」「日本橋」「日本橋三越本店」の3か所の歴史や見どころに触れながら、伝統と革新が交差する日本橋エリアの街歩きの魅力をお伝えします。

後編はこちら -

1000年以上の歴史を誇る「福徳神社」

【福徳神社】東京都中央区日本橋室町2-4-14

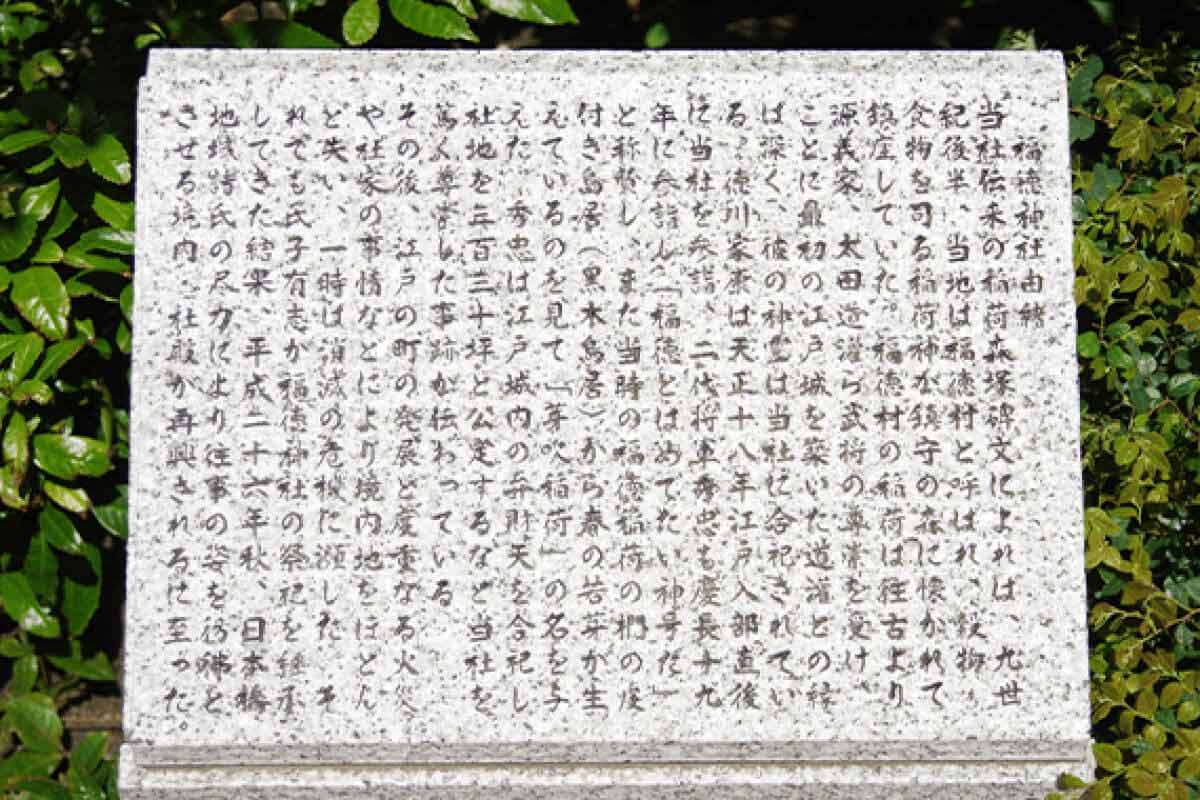

福徳神社は、平安時代前期にあたる貞観年間(859〜877年)には既に鎮座していたと伝わる、1000年以上もの歴史を持つ古社です。

当時の日本橋室町二丁目付近は、武蔵国豊島郡福徳村(または豊島郡野口村福徳)という、農漁家の点在する片田舎だったそうです。当初は「稲荷の祠」と呼ばれていましたが、後にその村名から「福徳稲荷」と名付けられ、この地の守り神として人々に親しまれてきました。

福徳神社の由緒について記された石碑

江戸時代には、徳川家康が江戸入りした際、最初に参拝した神社の一つとされ、以降、歴代将軍からも崇敬されました。2代将軍・徳川秀忠が参詣した際には、鳥居に春の若芽が芽吹いているのを見て「福徳とはまことにめでたい神号である」と称賛し、「芽吹稲荷(めぶきいなり)」と名付けられました。

1847年からは福徳稲荷から福徳神社へと名称を改めましたが、芽吹稲荷という通称は現在も用いられ、物事の始まりや再生の象徴として、今なお多くの人々に希望を与えています。

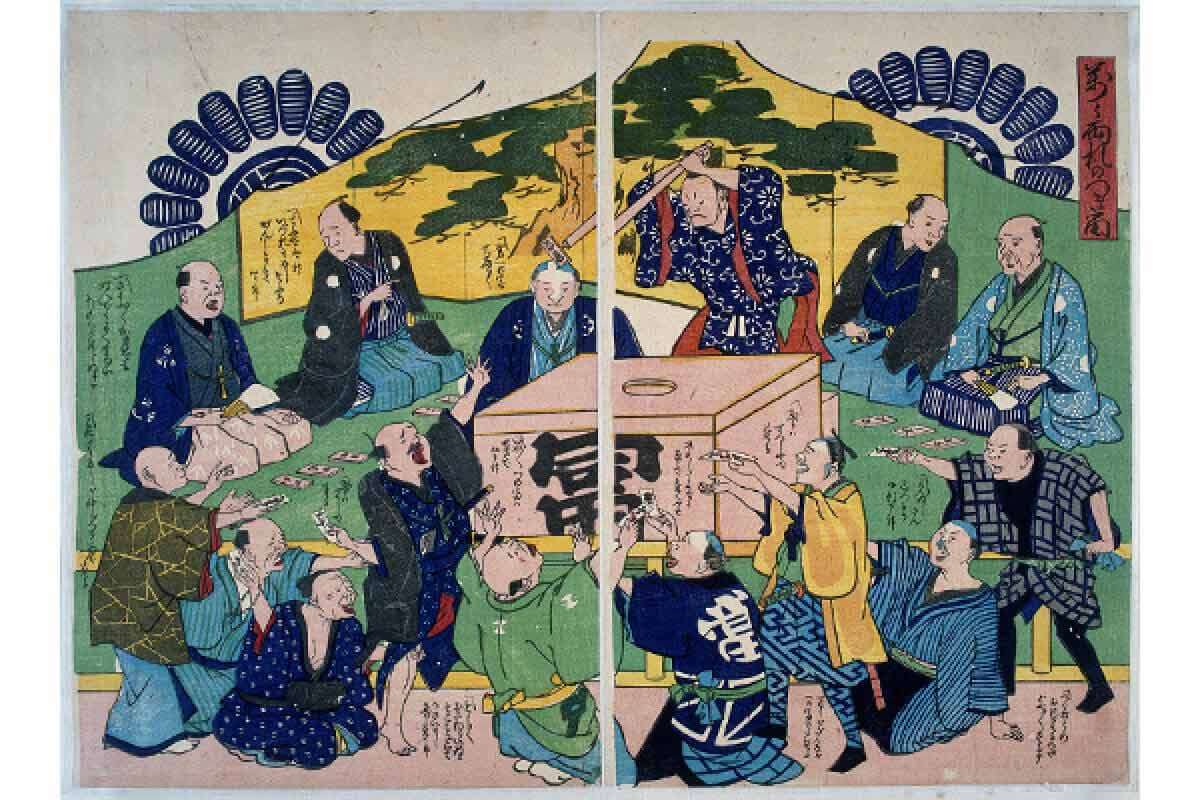

また、福徳神社は江戸幕府が公認した数少ない「富くじ(現在の宝くじの原型)」の販売を許された神社としても知られ、当時から金運向上のご利益で大変な賑わいを見せていました。

錦絵 萬々両札のつき留 (出典:日本銀行金融研究所貨幣博物館所蔵)

しかし、福徳神社の歩みは決して平坦ではありませんでした。田畑や森が広がるのどかな農村地帯から、商業と物流の中心地へと変貌していった日本橋の発展とともに境内地は縮小。

関東大震災や第二次世界大戦でも社殿を失い、戦後はビルの屋上にひっそりと祀られる時代もありました。

ビルの2階にあった社殿

そんな福徳神社に転機が訪れたのは、日本橋の再開発計画です。2014年10月、コレド室町に隣接する現在の場所に新社殿が竣工し、再生を遂げました。

福徳神社の見どころ

洗練された社殿

2014年に再建された社殿は、白木と銅板葺きの屋根が調和した、清々しくも荘厳な佇まい。都会のビル群とのコントラストも美しく、夜間にはライトアップされ、幻想的な雰囲気を醸し出しています。

金運・当選のご利益

江戸時代の富くじの歴史から、金運パワースポットとしても人気です。社殿の前には「幸運鈴」が置かれ、自身の宝くじやチケット申込用のスマートフォンなどを置き、鈴を振って当選を祈願する参拝者の姿が絶えません。近年では、コンサートや舞台の「チケット当選」のご利益を求めて訪れる「推し活」の聖地としても知られています。

始まり・再生のご利益

「芽吹稲荷」の別名にちなみ、物事の始まりや再生のご利益もいただけます。新しいことを始める際の成功祈願、そして恋が「芽生える」として縁結びや恋愛成就を願う人々も多く訪れます。

芽吹き守(めぶきまもり) 初穂料 800円

-

都心の森を演出する「福徳の森」

都会の真ん中にありながら、緑豊かな「福徳の森」に囲まれた静謐な空間。お買い物や仕事の合間にベンチで一息つきながら、四季折々の草花や、歴史を感じることができます。

-

日本の道の起点となる「日本橋」

東京の真ん中に架かる「日本橋」は、単なる橋ではありません。400年以上にわたり日本の中心として、経済や文化の発展を見つめ続けてきました。まさに日本の道の起点ともいえる場所であり、国の重要文化財にも指定されている特別な存在です。

日本橋の歴史は、徳川家康が江戸幕府を開いた1603年に、最初の木造の橋が架けられたことに始まります。翌年には、ここを起点として東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道という五街道の整備が進められ、日本橋は名実ともに江戸、そして日本の陸上交通の中心地となります。

全国から人や物が集まり、橋のたもとには魚河岸や商店が軒を連ね、江戸一番の賑わいを見せていました。しかし、木造であったため江戸時代を通じて何度も火災に見舞われ、そのたびに架け替えられることになります。

東海道五拾三次之内 日本橋 朝之景

明治維新を経て1911年には、現在の花崗岩造りの重厚な石造二連アーチ橋が完成。なんと20代目にあたり、その歴史的、芸術的価値が評価され、1999年には、道路橋として初めて国の重要文化財に指定されました。

1956年の日本橋(出典:京橋図書館所蔵/中央区ホームページより)

日本橋を語る上で欠かせないのが、橋の上空を覆う首都高速道路の存在でしょう。1964年の東京オリンピックを前に建設され、日本の高度経済成長を支えましたが、同時に名橋の美しい景観を損なうことにもなりました。

2022年の日本橋(出典:中央区ホームページより)

しかし現在、高速道路を地下へ移設する「首都高速道路日本橋区間地下化事業」が進められています。2025年から地下トンネル工事に着工しており、2035年度には地下ルートが開通。2040年度には日本橋上空の高架が完全に撤去され、約80年ぶりに日本橋の上に青空が戻ってくる予定です。

※将来イメージで、実際の開発計画等とは異なります。(出典:三井不動産ホームページより)

日本橋の見どころ

麒麟像(きりんぞう)

橋の中央に鎮座する一対の麒麟のブロンズ像は、東京の「繁栄」を象徴。未来への飛躍の願いが込めて、本来の麒麟にはない「翼」がついています。

獅子像(ししぞう)

橋の四隅の親柱には、当時の東京市の紋章を掲げた獅子像が四方を睨んでいます。東京の「守護」を象徴しており、力強い風格で橋の威厳を高めています。

橋銘板

橋の両端にある橋銘板に書かれた「日本橋」と「にほんはし」の文字は、なんと江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜が揮毫したものです。

日本国道路元標

橋の中央の路面には、全国へ続く国道の起点を示す「日本国道路元標」が埋め込まれています。交通量が非常に多いため直接見ることは難しいですが、橋の北西側のたもとにある「元標の広場」には精巧なレプリカが設置されており、誰でも間近で見ることができます。

-

日本初の百貨店「日本橋三越本店」

【日本橋三越本店】東京都中央区日本橋室町1-4-1

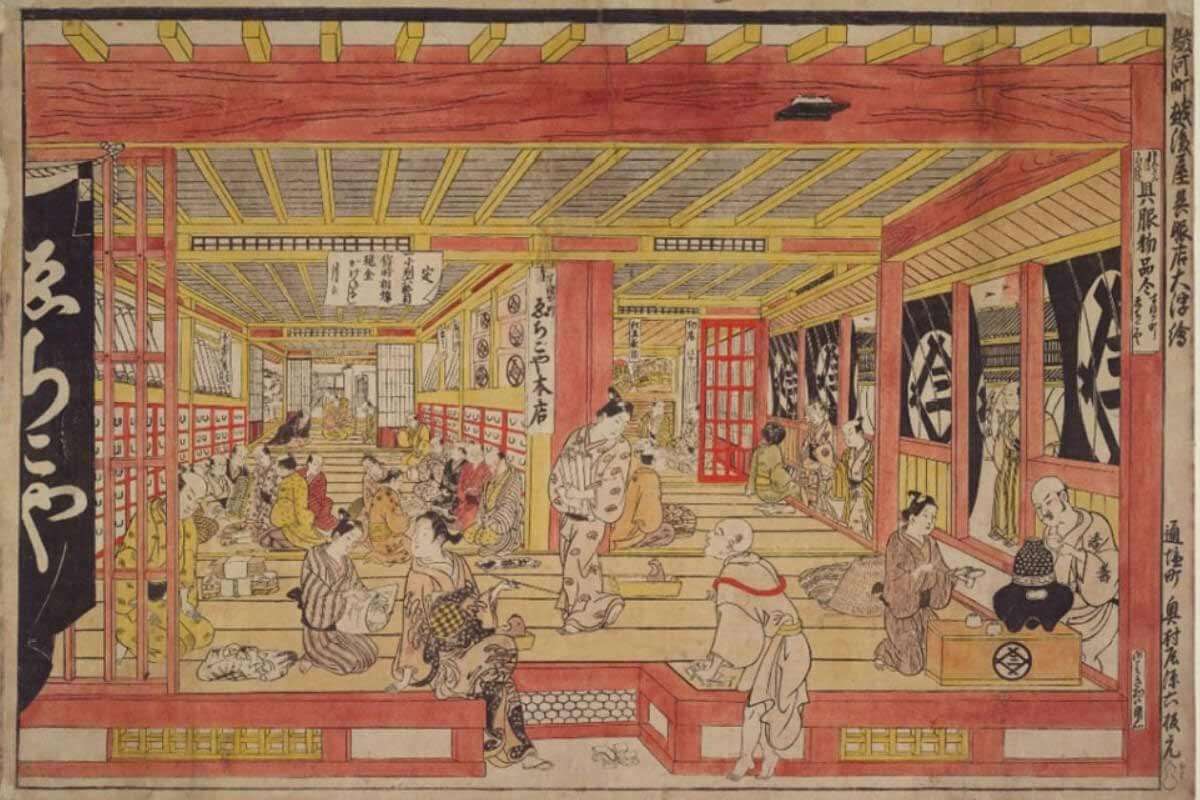

三越のルーツは1673年に伊勢商人・三井高利が日本橋に開いた呉服店「越後屋」に遡ります。当時としては画期的な「店前売り」と「現銀掛値無し」という商法で、江戸の庶民から絶大な支持を得ました。

越後屋店頭風景

明治時代に入り、西洋化の波とともに人々のライフスタイルが変化する中、1904年には株式会社三越呉服店へと改称し、「デパートメントストア宣言」を行います。これは、従来の呉服店から脱却し、さまざまな商品を陳列販売する近代的な百貨店へと生まれ変わるという、日本の小売業の歴史における大きな転換点となりました。

その後、1914年には新館を竣工。当時としては最新の鉄骨カーテンウォール式鉄骨造を採用した5階建で、日本初のエスカレーターをはじめ、エレベーター、スプリンクラー、暖房換気など最新設備が施され、陳列販売やショーウインドーなどの画期的なサービスを次々と導入します。

当時の日本橋界隈は、鉄道や自動車が行き交い、洋風建築の銀行や商社、劇場、カフェが立ち並ぶ華やかな街並み。木造だった日本橋も、現在の石造りの橋へと架け替えられました。三越の新館の開業は、近代都市・東京を象徴する出来事であり、百貨店が単なる小売店ではなく、文化的・社交的な施設であることを人々に印象づけることとなります。

その後も最新の意匠を取り入れながら増改築を重ね、現在の日本橋三越本店の原型となる建物は1935年に完成。6年の歳月を費やされたもので、完成当時は国会議事堂や丸ビルに次ぐ大建築でした。

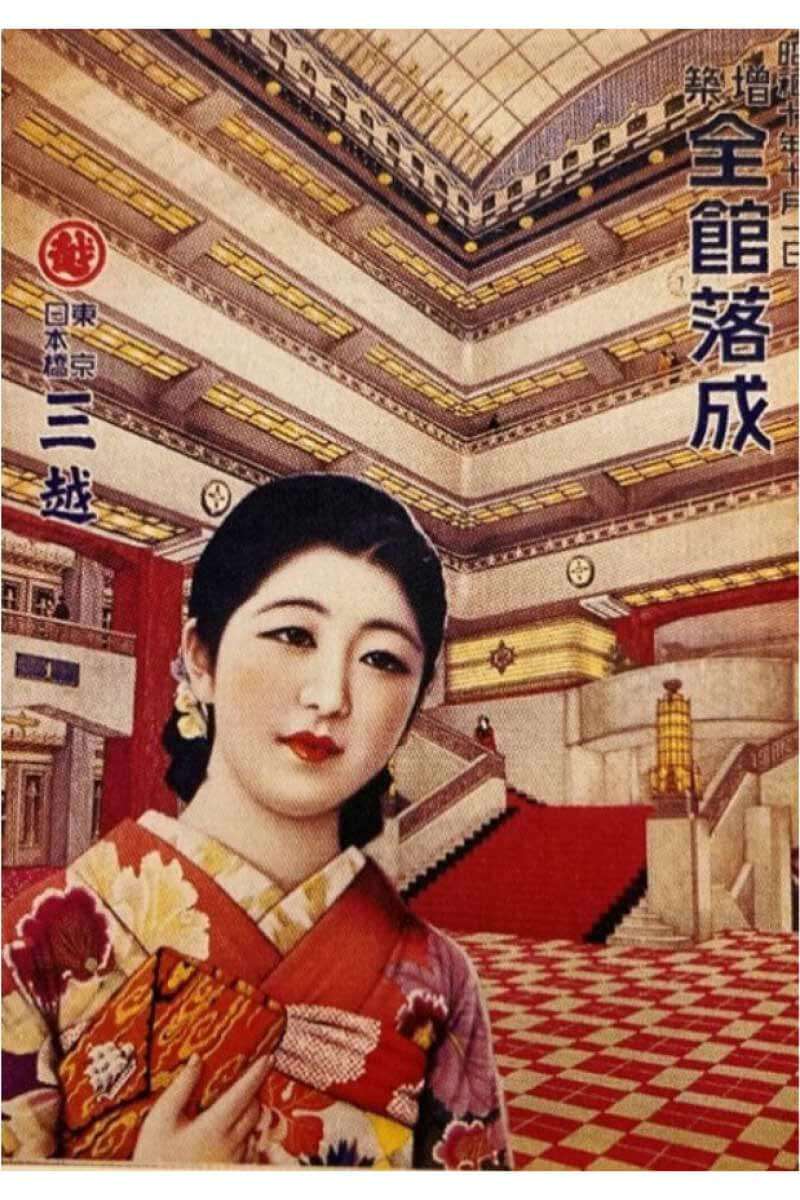

本店増築全館落成を伝えるポスター 作者:松田富喬

ルネサンス様式の壮麗な建築美を誇り、2016年には国の重要文化財にも指定されました。館内に足を踏み入れると、そこは単なる百貨店ではなく、まるで美術館のような空間が広がっています。

日本橋三越本店の見どころ

ライオン像

正面玄関でお客さまを迎える一対の「ライオン像」は、1914年から変わらぬシンボル。ロンドンのトラファルガー広場のライオン像をモデルに英国で鋳造されたものです。重厚なエントランスも圧巻です。

中央ホール・天女(まごころ)像

5層吹き抜けの壮大な「中央ホール」には大理石の柱や華麗な装飾が施され、中心には高さ約10mの「天女像」がそびえ立っています。彫刻家・佐藤玄々が約10年の歳月をかけて1960年に完成させたこの傑作は、三越の基本理念である「まごころ」を表現しています。

パイプオルガン

中央ホールの2階バルコニーには、1930年に米国から輸入されたパイプオルガンが設置されています。週末を中心に定時に演奏が行われ、その重厚で美しい音色が店内に格調高い雰囲気を添えています。

パイプオルガン演奏スケジュールはこちら

三越劇場

本館6階には、現在も演劇や落語などが上演されている「三越劇場」があります。世界でも類を見ない百貨店の中の劇場として1927年に誕生し、ロココ様式を基調とした華麗な装飾は開場当時そのままの姿で保たれています。

伝統と革新の歴史に裏打ちされた、日本橋の奥深き魅力。近年では三井不動産による『残しながら、蘇らせながら、創っていく』というコンセプトのもと、官・民・地域が一体となって日本橋の街づくりを行っています。

日本橋|三井不動産の街づくり|事業紹介|三井不動産

この街が育んできた時間の厚みと、これからの可能性に思いを馳せながら、それぞれの名所を巡ってみませんか。

後編では、「日本銀行本店」「貨幣博物館」「三井記念美術館」「コレド室町」の4か所に加え、今注目の「ムロホンエリア」「NIHONBASHI RIVER WALK MUSEUM」もご紹介します。お楽しみに! -

コレド室町1・15周年アニバーサリー開催中!

コレド室町1はおかげさまで今年で15年。これまでお客様と歩んできた感謝をこめて、アニバーサリー限定のメニューやお得なサービスをお届けします。

詳しくはこちら -