ARTICLE

【コレド室町1・15周年】愛され続けるお店の秘密とは? コレドの人気店の歴史を紐解く【後編】

-

2025年10月に15周年を迎える「コレド室町1」。これからも多くのお客さまから必要とされる商業施設であり続けるヒントを求めて、コレド室町の老舗の歴史を紐解き、末永く愛される秘訣に迫ります。

前編はこちら

後編ではコレド室町1の店舗だけでなく、ほかの店舗の魅力もお伝えしていきます。今回はコレド室町2「八海山 千年こうじや」、コレド室町3「SUSgallery」、コレド室町テラス「だしいなり海木」の3店舗にフォーカス。創業時から受け継がれてきたこだわりや思いから、知る人ぞ知る意外な事実まで幅広くお聞きしました。 -

コレド室町2「八海山 千年こうじや」

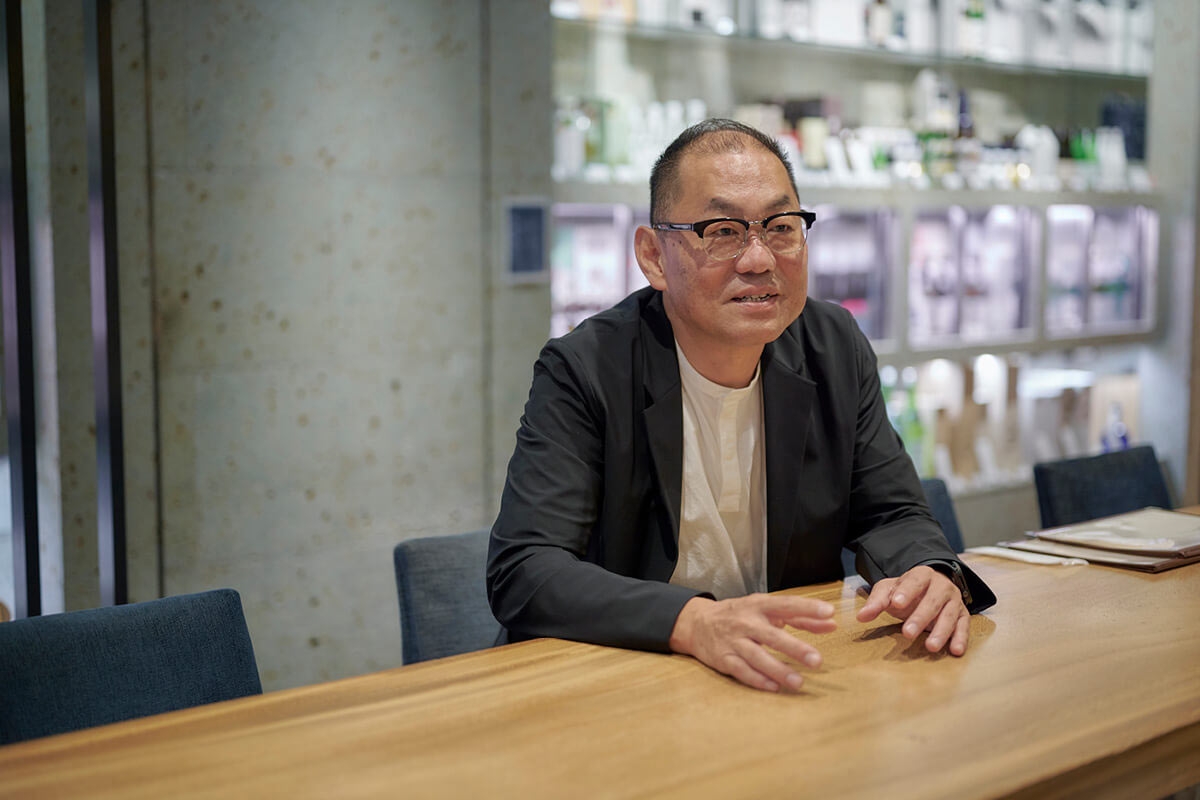

魚沼の清酒・八海山の酒蔵「八海醸造」が立ち上げた「八海山 千年こうじや」。八海山の伝統的な酒づくりの技を活かした商品などを手掛ける、株式会社魚沼新潟物産の代表取締役社長・中俣善也さんにお話を伺いました。

Q1. 八海山のルーツやターニングポイントは?

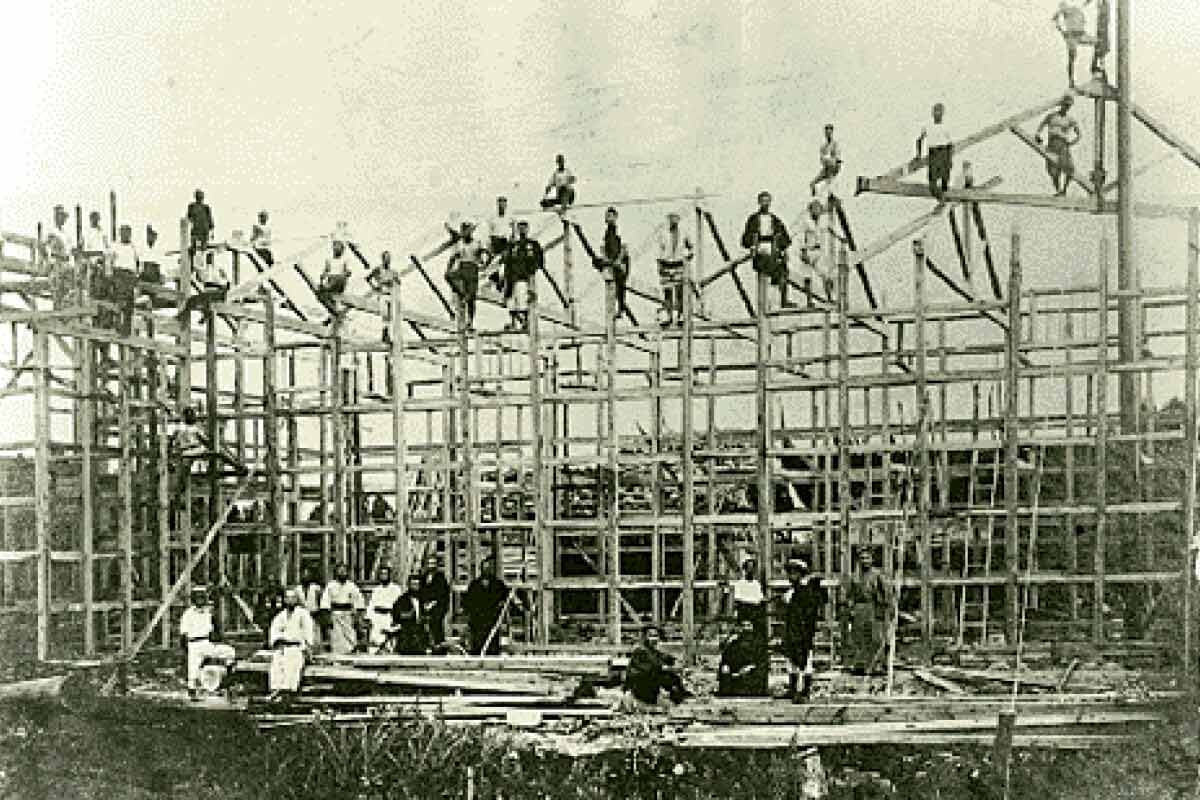

八海醸造の創業は1922年(大正11年)。当時の魚沼・城内村の名士であった初代・南雲浩一は、私財を投じて発電所や病院を誘致したり、道路を整備したりと、地域の発展に尽力していました。

その事業の一つとして始めたのが「造り酒屋」。自分たちの金儲けというよりは、地域を豊かにするために尽くしたいという志が、八海山の原点となっています。

1922年、酒蔵の建前での記念撮影

しかし、その道のりは決して平坦ではありませんでした。米どころ、酒どころの新潟でさえ、灘や伏見で造られる大手の蔵の酒が支持されていた時代が長く、会社の資産より借入金が多い、いわゆる債務超過の時期も続きました。

それでも蔵人たちは決して儲けに走ることなく、「品質にこだわり、良いものをつくる」という信念を貫きます。

八海山は、良くも悪くも、主張がないことが主張です。料理の味わいを引き立て、会話を弾ませ、楽しい食事の時間を演出する。酒そのものが主役になるのではなく、お客様の豊かな時間をつくるための一つのツールでありたい。

そんな自分たちの酒を信じ、原料米を贅沢に磨き、手間暇を惜しまず、歯を食いしばって造り続けたのです。

大きな転機は、時代の変化とともに訪れました。高度経済成長期、高速道路や新幹線が整備され、魚沼の地にはスキー客が数多く訪れるようになります。

また人々のライフスタイルが豊かになり、食文化が変化する中で、キレがあり食事に寄り添う「淡麗」な日本酒が求められるようになりました。

実直に守り続けてきた八海山の酒質が、時代のニーズと合致します。誠実なものづくりが、いよいよ世の中に認められる時が来たのです。

その後、1990年代の地酒ブームで需要は爆発的に高まりますが、今度は生産が追い付かないという壁に直面します。しかし、「飲みたいお客様がいる限り、品質を維持しながら安定的に供給するのがメーカーの責任」という考えのもと、2004年には大規模な醸造蔵「第二浩和蔵」を建設。この大きな決断により、品質と供給という二つの責任を果たせる体制が整い、八海山は全国区の銘酒へと飛躍を遂げたのです。

第二浩和蔵

Q2. コレド室町の店舗の特徴や魅力は?

伝統的な日本酒造りを核としながらも、焼酎やクラフトビール製造、近年ではウイスキー製造にも着手するなど、八海山は常に新しい挑戦を続けてきました。

Hakkaisan シングルグレーン 魚沼8年 ライスウイスキー 2025LIMITED(700ml)13,200円(税込) ※数量限定・Hakkaisanオンラインストアでの抽選販売のみ。八海山千年こうじやでは角打ち、BARタイムどちらも杯売りでの提供はあり。

その中で生まれたのが、米と麹と発酵をテーマに、日本の食文化の素晴らしさを伝える商品群です。

2014年3月に、コレド室町2の開業のタイミングでオープンした「八海山 千年こうじや」では、そんな多彩な酒や食品を幅広くご紹介しています。

塩こうじ(200g)594円(税込)・あまさけ(825g)864円(税込)・麹(300g)832円(税込)

また、単に商品を販売するだけではなく、食とお酒の豊かな関係性を提案する場所となっています。

食事の邪魔をせず、いつの間にか杯が進んでしまう。そんな八海山ならではの楽しみ方を、実際の食とのペアリングを通じてお客さまに体感していただけます。

カウンター席では麹を使ったメニューやペアリングの日本酒などが楽しめる。

そしてなんといってもメインは清酒のコーナー。八海山のほぼ全ての商品が揃うラインナップは圧巻です。「八海山ってこんなに種類があったんだ」と驚かれるお客様も少なくありません。

季節限定酒はもちろん、ここでしか手に入らない商品も並んでいます。

また、蔵元とお客様を直接つなぐ情報発信基地としての役割も特徴です。例えば、年に一度だけ発売される搾りたての原酒を、瓶詰めしたその日のうちに新潟からこの店へ直送し、ディナーと共に提供する、といった蔵元直営店ならではのライブ感あふれる企画も実施してきました。

お客様の声を直接お伺いできることは何よりの財産ですし、次のものづくりに活きてきます。この店は、私たちにとって最も大切なコミュニケーションの場となっています。Q3. お客さまから長く愛され続ける秘訣とは?

創業から百年以上にわたって決して揺らぐことのなかったものが、「品質はすべてに優先する」という考え方です。この考えは、酒造りを行う蔵人はもちろん、事務や営業といった全部門の従業員にまで浸透しており、会社全体の一体感の源になっています。

お客様は正直です。少しでも原料を減らしたり、品質を落としたりすれば、必ず伝わってしまいます。1年に1cmずつ何かを削れば、10年後には10cmも失ってしまう。長く愛され続けるためには削るのではなく、常に積み重ねていかなければならないと考えています。

そんな商いは、経済的には非効率かもしれません。事実、百年を超える歴史の中で、苦しい時期の方が圧倒的に長かったのですから。しかし、先代たちが守り抜いてきたその姿勢が間違いではなかったと、今は確信しています。その歴史こそが私たちの原点であり、これからも決して崩すことのできない誇りです。

Q4. 知る人ぞ知る「実は●●」というトリビアを教えてください。

実は、コスパで選ぶなら「特別本醸造 八海山」。

「八海山 千年こうじや」にはさまざまなラインナップの清酒がありますが、蔵元が最もコストパフォーマンスに心血を注いでいる1本を挙げるなら、「特別本醸造 八海山」となるでしょう。八海山を象徴する酒で、ラベルに見覚えがある方も多いのではないでしょうか。日常の食卓で最も多くの方に楽しんでいただきたい定番酒にこそ、蔵の実力が問われると考えています。

特別本醸造 八海山(1800ml)2,860円(税込)

実は、市場には決して出回らない「究極の酒」が存在する。

それは「自家用大吟醸」と呼ばれる、非売品のお酒です。年に一度、手間とコストを度外視してごく少量だけ仕込む、八海山のすべての酒の品質目標となる酒です。その酒造りで培われた技術や考え方を、販売されている全てのお酒に応用し、全体の品質を高めています。

実は、ニューヨークでも酒造りをしている。

世界で清酒をより発展・拡大していくために、2021年にアメリカ・ニューヨークの酒蔵「ブルックリンクラ(Brooklyn Kura)」と業務資本提携を締結。アメリカで栽培された酒米を用い、現地の食文化に合わせた新しい味わいの酒造りを行っています。現地より届いたカラフルなラベルのクラフトSAKEは、コレド室町でも購入可能です。

左から:【Brooklyn Kura】GRAND PRAIRIE・OCCIDENTAL・CATSKILLS(各750ml)各4,950円(税込)

実は、ロサンゼルス・ドジャースの「公式日本酒」になっている。

メジャーリーグ・ベースボール(MLB)のロサンゼルス・ドジャースと、2025年より2年間のパートナーシップ契約を結び、ドジャースの「公式日本酒」として採用されています。チームカラー「ドジャーブルー(Dodger Blue)」をまとった限定デザインボトルも要チェックです。

特別本醸造 八海山 ブルーボトル(720ml)1,540円(税込)

-

コレド室町3「SUSgallery」

新潟県燕市発の江戸時代から受け継がれる匠の技と美意識が生んだチタンウェアブランド「サスギャラリー」。同ブランドを手掛ける株式会社SUSの代表取締役社長・渋木あき恵さん(写真中央)にお話を伺いました。

Q1. SUSgalleryのルーツやターニングポイントは?

株式会社SUSの創業は60年前の1965年。業務用ステンレス製のキッチンツールの製造から事業開始しました。

培った技術を活かし、1983年にはステンレス製魔法瓶の製造を開始。魔法瓶メーカーとして大型・小型・子供用と国内外に数多くの製品を供給してきました。

2年間の開発期間を経て誕生した「アクティブ24ホット アンド コールド」

しかし、競合他社が次々と生産拠点を海外へ移し、安価な大量生産体制を築く中で、国内での一貫生産を続けていた当社は商機を見いたせず、岐路に立たされることになります。

そんな時に手を差し伸べたのが、材料供給と金属リサイクル事業で取引があり強い信頼関係を保持していた「恒成株式会社」でした。恒成グループとして再出発を切った当社は、新たな船出にあたり、「価格競争に巻き込まれない、私たちにしかできないものづくりで、強い会社をつくろう」と決意。約40年間にわたって培ってきた魔法瓶製造技術と、金属を知り尽くした恒成の素材への知見を掛け合わせる挑戦が始まりました。そこで着目したのが、当時まだ加工が非常に難しかったレアメタル「チタン」です。

ただ、チタン加工の難しさは、ステンレスの比ではありません。昔気質の職人たちの反発や、試行錯誤の中で工場が小火を起こすなど、数々の困難を乗り越えて、2003年には世界初となる「チタン製真空二重タンブラー」の開発に成功しました。

そして、チタン製真空二重タンブラーの素晴らしさを多くの方に知っていただくターニングポイントとなったのが、2010年に横浜で開催されたアジア太平洋協力会議(APEC)です。「日本の技術と和の美しさを兼ね備えたもの」として、SUSgalleryのチタンタンブラーが各国首脳への贈答品に選定。オバマ大統領をはじめとする世界のリーダーたちに贈られたことでメディアに大きく取り上げられ、国内外に知れ渡ることとなりました。

Q2. コレド室町の店舗の特徴や魅力は?

コレド室町3が開業した2014年から、SUSgalleryはこの地にお店を構えています。「日本の良いもの・美しいものを現代の暮らしに提案する」というテーマに深く共鳴したことが、出店のきっかけでした。

この11年間日本橋の地で、地域の歴史的文化を背景に、感度の高いライフスタイルを求める方々との沢山の出会いに恵まれてきたことにブランドとして非常に嬉しく思っています。

コレド室町店ならではの人気限定商品のうちの一つが、日本橋の春の恒例イベント「SAKURA FES NIHONBASHI」に合わせて販売されてきたタンブラー「Hazakura」が挙げられます。

葉桜のようなピンクと緑の幸福な組み合わせが美しく、見る角度によって表情を変えるタンブラーはつくるのが困難を極めるため、数量限定の販売。例年即日完売し、毎年、多くのお客様より再販を希望するお声をいただく幻のタンブラーです。

また、青山、名古屋、梅田、難波と国内5店舗あるSUSgalleryの直営店は、それぞれで内装デザインが異なります。コレド室町店は、ステンレス箔と風化した板材を使い、私たちの事業の原点である「リサイクル」や「サステナビリティ」を表現。

季節によっては、実際にタンブラーでドリンクを召し上がっていただき、その驚きの保冷・保温性能や口当たりの良さを「体験」しながらお買い物をお楽しみいただけます。

Q3. お客さまから長く愛され続ける秘訣とは?

私たちのものづくりが目指すのは、錆びず、割れず、劣化しない「チタン」という素材の特性を最大限に活かし、世代を超えて長く使える普遍的な価値です。流行を追うのではなく、老若男女、どんなライフスタイルにも静かに寄り添う、シンプルで飽きのこないデザインを追求しています。

ブランドコンセプトとして掲げているのが、「偶然性と必然性の美」です。タンブラーの表面に浮かび上がる、一つとして同じもののない結晶模様。これは、チタンという金属が化学変化によって“必然的”に生み出すものでありながら、その表情は二度と再現できない“偶然”の産物でもあります。

工業製品かつ、アートピースのような個性を持つ。そんな美に対する表裏一体のアプローチがオリジナルの世界観を築き、性別や国境を越えて多くの方に愛していただける理由の一つかもしれません。

私たちの製品を通じて、お客さまの生活を豊かにし、知らず知らずのうちに幸せにしていきたい。この願いを胸に、品質もデザインも世界に誇れるメイドインジャパンのラグジュアリーブランドを目指し、常に研究と開発を続けています。機能性と美しさ、その両面を妥協なく追求する姿勢こそが、お客様からの信頼に繋がると信じています。Q4. 知る人ぞ知る「実は●●」というトリビアを教えてください。

実は、日本で唯一となる魔法瓶工場を有している。

株式会社SUSは、真空ステンレス魔法瓶を自社一貫で製造できる国内唯一の工場を新潟県燕市に有しています。最終工程だけを日本で行うことで「日本製」と謳う製品もありますが、私たちは設計から製造まで、全工程に責任を持ってメイドインジャパンのものづくりを貫いています。また、2023年には日本製ステンレス魔法瓶ブランド「TSUTSU」を立ち上げました。

実は、ブランドに関わる全てのクリエイティブを「自社」で行っている。

製品に込めた想いやこだわりを、ブレることなく一貫してお客様に届けるために。新商品の企画開発はもちろん、カタログやウェブサイトのデザイン、写真撮影に至るまで、ほぼ全てを社内のチームで内製化しています。

実は、一生モノすぎて買い替え需要がほとんどない。

チタンは非常に丈夫なため、一度お求めいただくと、文字通り一生使うことができます。「新しいのが欲しいけど、今持っているのが丈夫すぎて買い替える理由がないのよ」と、お店に笑いながらおしゃべりに来てくださるお客さまもたくさんいらっしゃいます。ビジネス的には悩ましいですが、それこそが私たちの製品の価値を証明していると誇りに思っています。 -

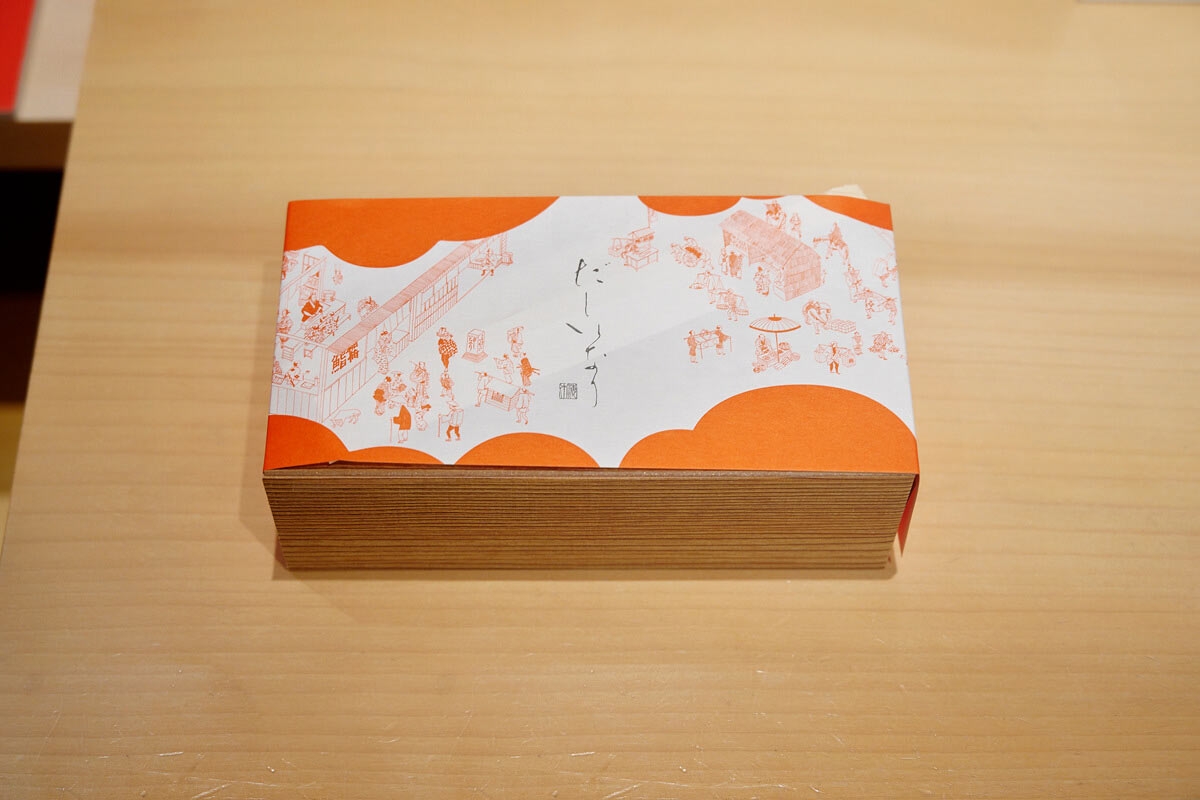

コレド室町テラス「だしいなり海木」

博多発のだしいなり専門店「だしいなり海木」。日本料理店を営んでいた時代からお店を支え続ける、女将の岡林幸子さんにお話を伺いました。

Q1. だしいなり海木のルーツやターニングポイントは?

「だしいなり海木」の原点は、1983年に私の地元である福岡県大牟田市で開いた日本料理「海木」にあります。和食の料理人として腕をふるっていた夫・岡林憲次が店を開くために大牟田を訪れ、初めて出会った名産品が「南関(なんかん)あげ」。一般的な油揚げとは全く違う、薄さと大きさ、独特の食感に驚いた夫は、いなり寿司を作ってみたんです。それが「だしいなり」でした。

だしいなり4個入り 1,490円(税込)

でも何を隠そう、そのいなり寿司を最初に食べた私自身が大のいなり寿司嫌いだったんです。夫にはいなり寿司が嫌いな理由を10個ぐらい伝えたんですが、そのだしいなりはすべてをクリアしていて。最初に口にした時の衝撃は、今でも忘れられません。

甘辛く濃い味付けではなく、だしがじゅわっと染み出す上品な味わい。それは、いなり寿司というより、全く新しいお揚げの料理でした。

このだしいなり、口にしたお客さまが、皆ふっと肩の力が抜けるような、安らいだ表情をされるんです。こんな食材って他にないよなと思い、毎日でも提供したかったのですが、手間暇がかかりすぎるため、当時は時折お出しするだけでした。

その後、大牟田から福岡市内に店を移してからも、コースの締めとしてお出ししていましたが、ある日大きな転機が訪れます。常連のお客様が入院され、「最後にどうしても海木さんのいなりが食べたい」と。その方のためだけに木箱をしつらえ、お持ち帰り用のだしいなりをお作りしました。

たまたまその場に居合わせた別のお客様から口コミが広がり、ついには航空会社のファーストクラスで提供されることになります。冷凍してまで乗せるのは本意ではないと一度はお断りしたものの、熱意に押され、まずは国内線で提供を開始します。

その後はまた縁が繋がり、東京の百貨店の催事などにも呼ばれるようになり、「海木」の名は全国に知れ渡っていくことになります。Q2. コレド室町の店舗の特徴や魅力は?

2019年、博多の日本料理「海木」は35周年の節目に閉じ、だしいなり専門店へと生まれ変わりました。

だしいなり海木 本店

そして同年に開業したコレド室町に2号店をオープンすることになります。数々のお話をいただく中で、この地を選んだのは、偶然とは思えない不思議なご縁があったからです。

「だしいなり」一筋でいくと決めた息子が、いなり寿司の歴史を熱心に調べていると、かつてB級グルメだったいなり寿司を、現在のいなり寿司のかたちに昇華して提供していた店が、江戸時代の日本橋にあったことを突き止めます。そしてなんとその場所が、まさに今このお店がある場所だったのです。そんな場所に新しい商業施設ができ、出店のお話をいただけたのは、何かに導かれているとしか思えませんでした。

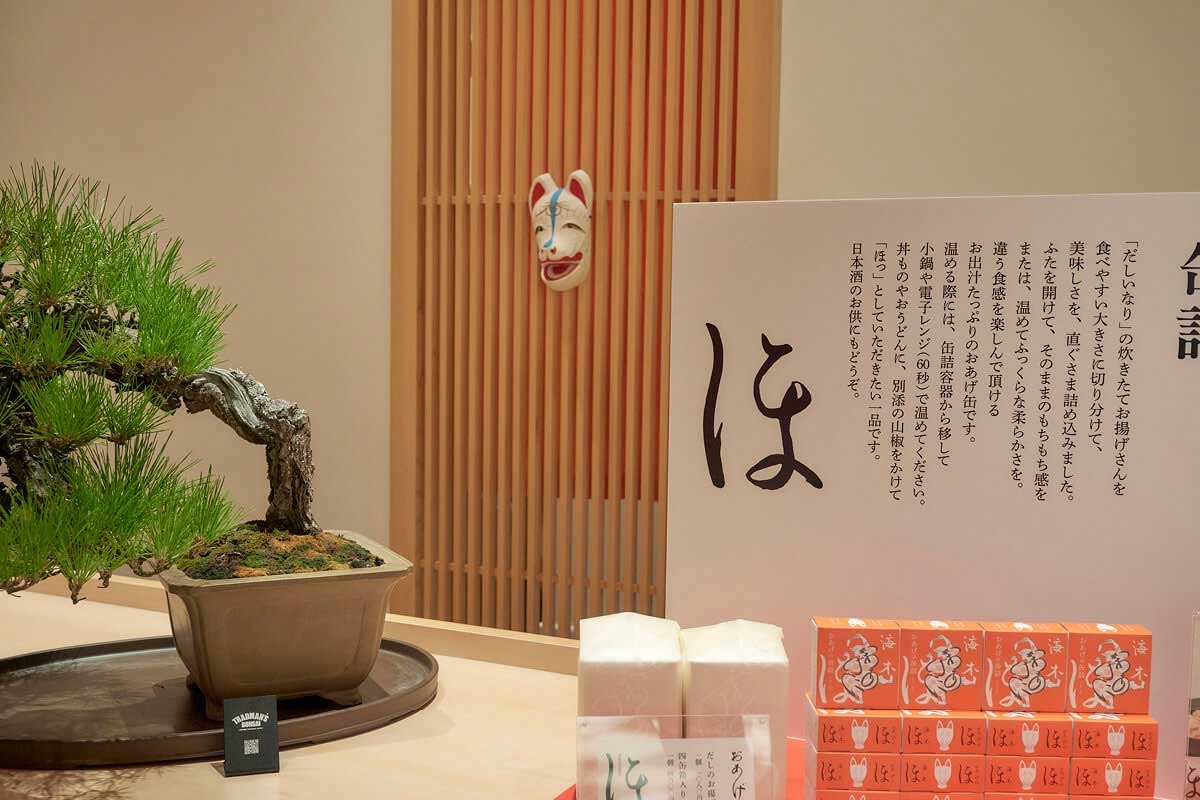

お店を構えるにあたってこだわったのは、華美でなくとも「本物」の素材を使うこと。壁には、日本一と称される福岡県八女市の職人さんが手掛けた漆喰を。カウンターには、探し求めた一枚板の木材を。漆喰は調湿効果に優れ、店内に入るとすっと空気が変わるような、清らかで心地よい空間を目指しました。目に見えなくても、お客様に何かを感じていただければと思っています。

また、店内の随所に配された「朱」は、神社の鳥居の色をイメージしています。この場所には、昔、小さな祠のようなものがあったのではないかと感じた私の直感をデザイナーが汲み取ってくれました。

Q3. お客さまから長く愛され続ける秘訣とは?

「だしいなり海木」が追求しているのは、おいしさではありません。お客さまが口に入れた瞬間に、一日の疲れがすっと抜け、心からほっとできることを目指しています。

もっと旨味が強い食材を使えば、食べた時のインパクトは強くなりますが、私達はまるで白ご飯のように毎日でも食べたくなる、日常に寄り添う優しい味わいを大切にしたいのです。それこそが、長く愛され続ける一番の理由かもしれません。

だしいなりの主役である南関あげは、私たちが厳選した国産大豆でお揚げやさんに特注しています。ただ同じ大豆でも、毎日の仕上がりは全く異なってくるのです。私たちは、その日のお揚げの状態を丁寧に見極め、だしの染み込ませ方や火の入れ方を微調整し、常に最高の状態でお客さまにお届けできるよう努めています。

だしいなり作りは、今なお毎日が試行錯誤の連続です。ごまかしのきかないシンプルさ故の終わりなき探求であり、そこがまたおもしろくてハマっちゃうんです。

お客様の7割がリピーターの方で、中には親子三代で通ってくださる方もいらっしゃいます。それでも程よい距離感を保つために、こちらからお客様の名前を伺うようなことはありません。そのぶん私はできるだけ店頭に立ち続け、お客さまがいつ来てもお迎えできるように心がけています。

Q4. 知る人ぞ知る「実は●●」というトリビアを教えてください。

実は、だしいなりの完成までに丸三日もかかる。

一日かけて丁寧に油抜きをし、一晩寝かせて余分な水分を抜く。二日目に、毎朝ひいただしで夕方までコトコトと炊き上げる。そして、急速冷却機などは一切使わず、涼しい部屋で一晩かけてゆっくりと自然に冷ましながら、味を芯まで染み込ませていく。温度が急激に変わると、味わいに角が立ってしまうからです。この途方もない手間暇が、優しい味わいを生み出しています。

実は、コロナ禍のお客様の一言から「お揚げの缶詰」が生まれた。

「娘に食べさせたいけれど、酢飯が傷むのが心配」というお客さまが、店先でだしいなりから酢飯を抜き、お揚げだけを持ち帰りになったんです。コロナ禍で仕事が減ってしまったお揚げ屋さんを応援したいという想いも重なり、海木のだしのお揚げそのままのおいしさを長期保存できる缶詰「海木ほのじ」を開発しました。

おあげにほのじ だしのお揚げ缶 1,080円(税込)

実は、女将は今でも「いなり寿司」は苦手。

一般的な甘辛いいなり寿司は今でも得意ではないからこそ、私たちが作っているのは「いなり寿司」ではなく、「南関あげという素晴らしい素材を味わうための一品」なのだと実感しています。 -

コレド室町1・15周年アニバーサリー開催中!

コレド室町1はおかげさまで今年で15年。これまでお客様と歩んできた感謝をこめて、アニバーサリー限定のメニューやお得なサービスをお届けします。

詳しくはこちら

コレド室町には、今回の記事でご紹介した店舗以外にも、数多くの魅力的なお店が出店しています。日本橋エリアに来られた際はぜひお立ち寄りください。