ARTICLE

【コレド室町1・15周年】愛され続けるお店の秘密とは? コレドの人気店の歴史を紐解く【前編】

-

2025年10月に15周年を迎える「コレド室町1」。これからも多くのお客さまから必要とされる商業施設であり続けるヒントを求めて、コレド室町の老舗の歴史を紐解き、末永く愛される秘訣に迫ります。

前編ではコレド室町1の「にんべん 日本橋本店」「日本橋 木屋」の2店にフォーカス。創業時から受け継がれてきたこだわりや思いから、知る人ぞ知る意外な事実まで幅広くお聞きしました。 -

コレド室町1「にんべん 日本橋本店」

東京・日本橋の地で三百余年の歴史を誇る鰹節専門店「にんべん」。にんべん 日本橋本店 店長の鈴木健太郎さんと、株式会社にんべん 広報宣伝グループの小林優奈さんにお話を伺いました。

Q1. にんべんのルーツやターニングポイントは?

にんべんの歴史は、1699年(元禄12年)にまで遡ります。現在の三重県四日市市に生まれた初代・髙津伊兵衛が江戸に上がり、丁稚奉公を経て、日本橋の四日市土手蔵に戸板を並べ、鰹節や干魚の商いを始めました。

江戸時代の店舗

そこから現在につながるにんべんの歴史の中で、大きなターニングポイントが三つ挙げられます。

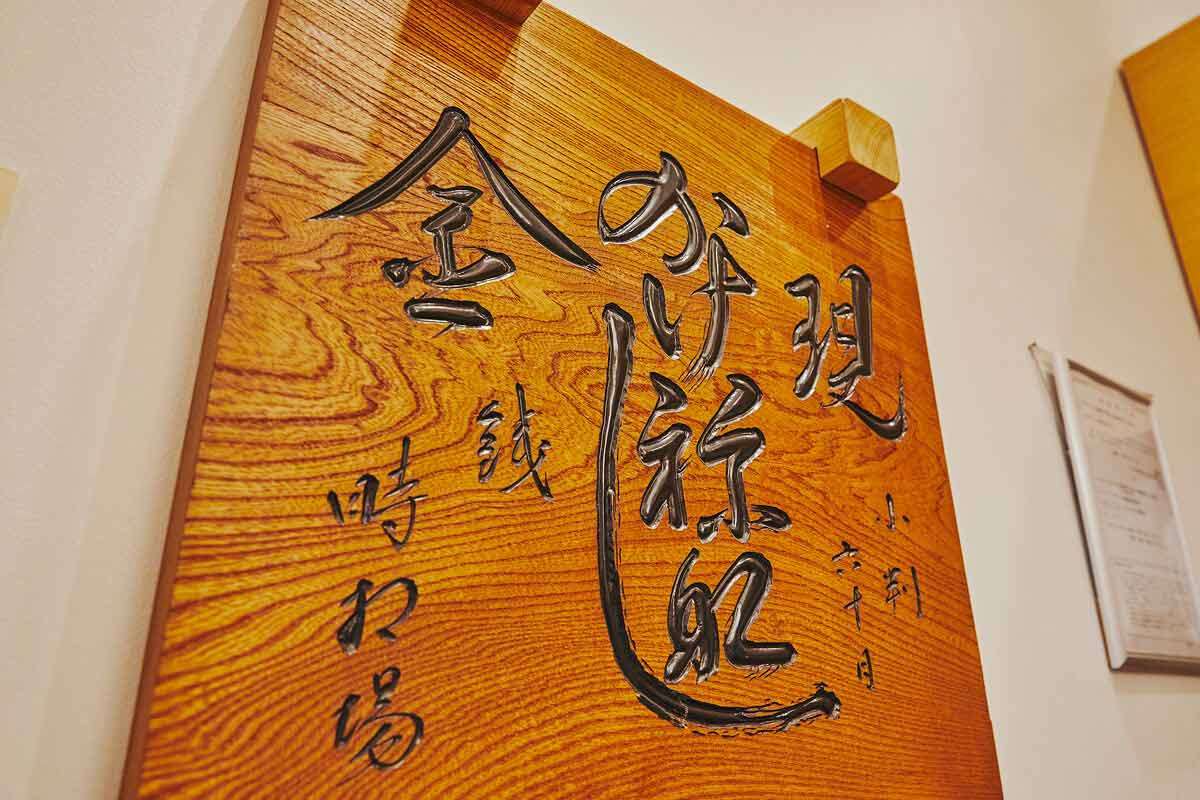

一つ目は、越後屋(現在の三越)が始めた「現金掛値なし」の商法をいち早く取り入れたこと。当時の商いは、掛売り(ツケ払い)かつ顧客ごとの値引き交渉が一般的でしたが、現金払いかつ定価販売としたことで、資金繰りが安定し、未払いや貸し倒れのリスクがなくなりました。

初代伊兵衛が大書した「現金掛値なし」の看板のレプリカ

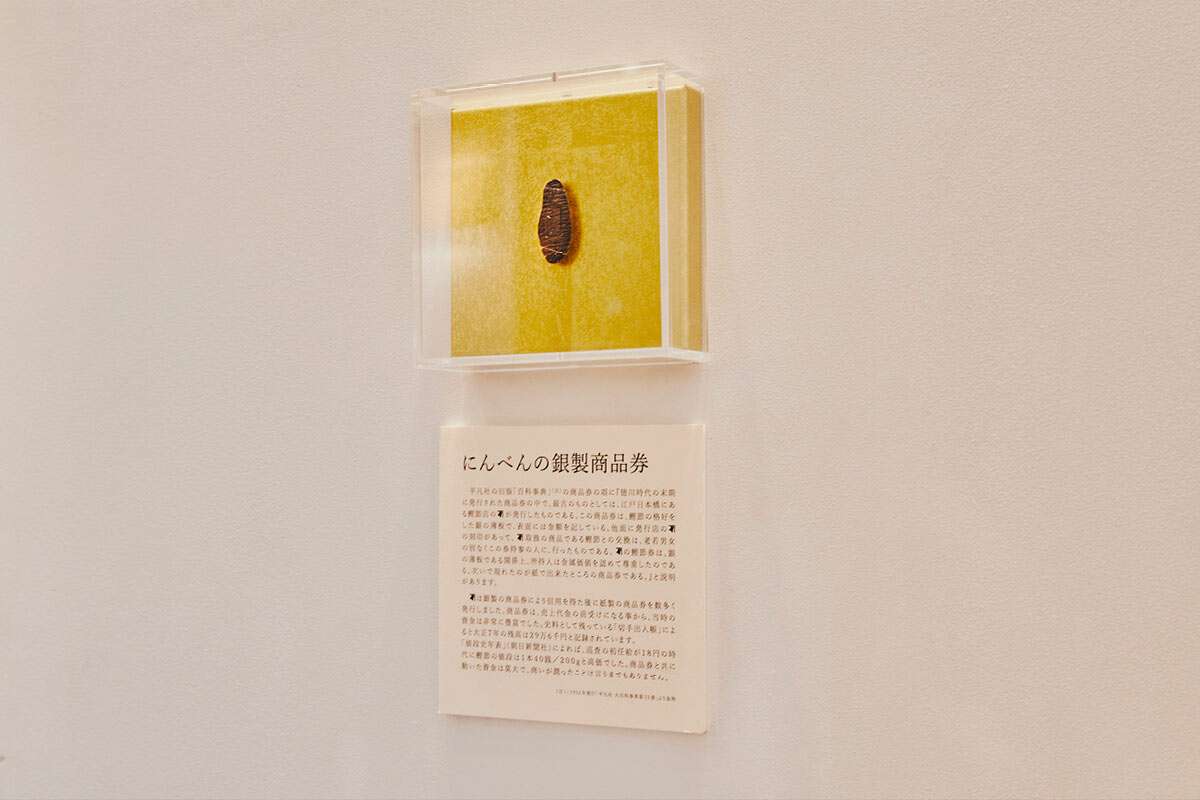

二つ目は、資金繰りの効率化と信用を形にした「銀製の商品券」の発行。商品券を導入することで売上の先取りができ、その現金を元により大量の仕入れを可能にするという巧みな仕組みでした。

そして商品券の信用を積み重ねることで、徐々に紙製の商品券へと移行。商品券の製造コストも削減できるようになりました。

銀製商品券のレプリカ

そして三つ目が、にんべん 日本橋本店でも最も力を入れて販売している最上級の鰹節「本枯鰹節」の製法の確立への参画です。

それまでの鰹節は、腐敗を防ぐためにカビを一回付けた「土佐一乾」と呼ばれる「荒節」が主流でした。これに対し、本枯鰹節は荒節の表面を削り、優良なカビを付けては天日干しで払い落とす工程を4回以上繰り返します。

荒節の製造期間が約1ヶ月なのに対し、本枯鰹節は完成までに半年もの歳月が必要となりますが、この手間暇をかけることで、魚独特の生臭さが抜け、水分量が極限まで減少。旨味と香りが凝縮された、上品で澄んだ味わいとなるのです。

これら三つの歴史的なターニングポイントに加え、現代の私たちの食生活にも欠かせない重要な発明が、1964年発売「つゆの素」と1969年「フレッシュパック」です。

「つゆの素」は、鰹節のおいしさをさまざまな料理に活用できる液体調味料。だしと醤油を合わせた商品は当時からあったそうですが、甘みを抑えた場合に衛生面の課題を乗り越えることが非常に困難でした。

技術的な問題をひとつひとつ解決し、1964年に商品化に成功。これにより品質管理が飛躍的に向上し、本格的なだしの味わいを家庭で手軽に楽しめるようになりました。

本枯鰹節物語(2g×20袋)1,350円(税込)・つゆの素特撰 200ml(三倍濃厚)712円(税込)

「フレッシュパック」は、削りたての鰹節の風味を手軽に味わえる小分けパック。鰹節は酸素に触れると酸化が進み風味が落ちてしまうため、パックの中に窒素ガスを充填し、酸素を通さない多層フィルムで包装する新技術を開発しました。

この画期的な技術は当時特許を取得しましたが、「業界全体の発展のために」とすぐに特許を解放。これにより全国の鰹節業者の利得、そして鰹の漁船の方々の安定につながり、日本の食卓に削り節が広く普及する礎を築きました。Q2. コレド室町の店舗の特徴や魅力は?

コレド室町が開業する以前、このあたりは平日はオフィスワーカーが行き交う街、土日は百貨店に用事のあるお客さまがいらっしゃる街でした。ところが、コレド室町の誕生によって、街の人の流れが爆発的に変わります。

以前の本店はまさに知る人ぞ知るお店だったのですが、現在のコレド室町1に本店を構えてから、これまで接点のなかった国内外のお客さまがどっと訪れてくださるようになりました。

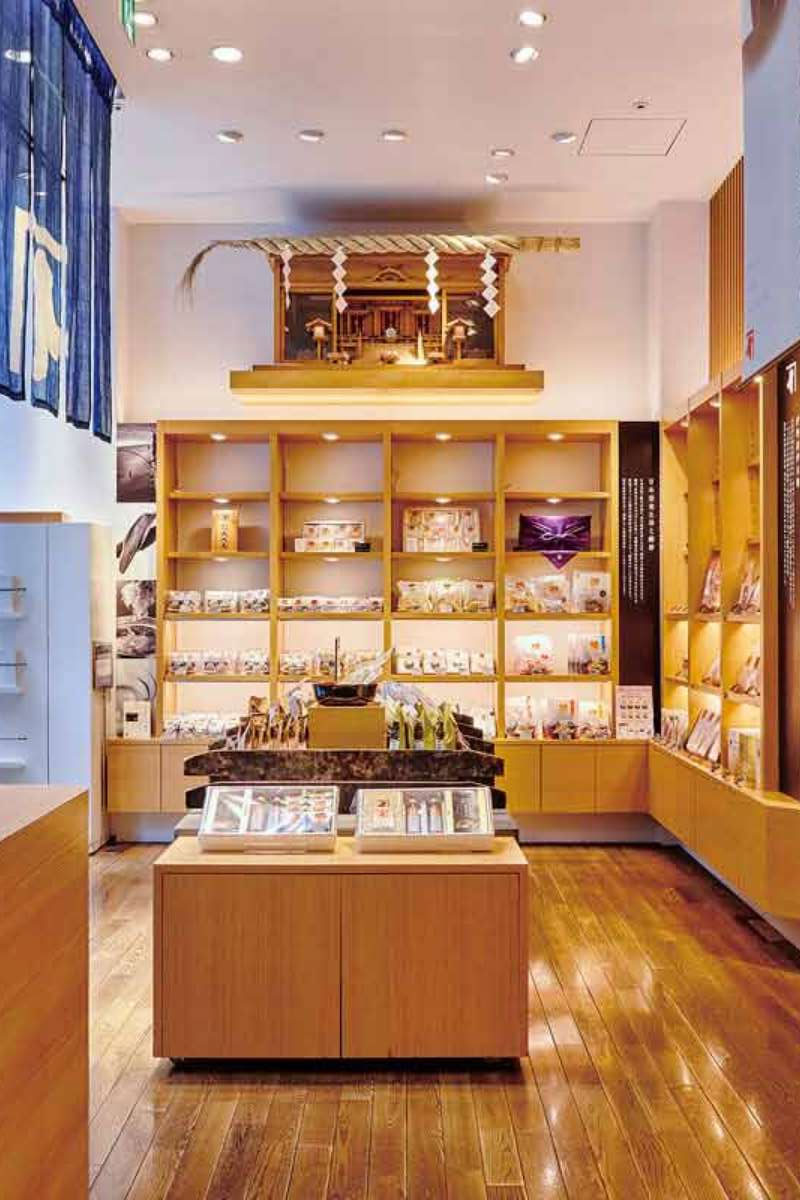

にんべん 日本橋本店の最大の魅力は、五感でだしを「体験できる場」であることです。店の中心には、専任スタッフが手際よく鰹節を削る様子を間近で見られる「削り場」を設けており、店内には鰹節の豊かな香りがふわりと広がっています。ご希望のお客さまには、ご自身で削っていただく体験も承っています。

そして、お店の顔ともいえるのが、スタンディングバー「日本橋だし場 本店」です。「一汁一飯」をコンセプトに、鰹節だしを使ったメニューを提供しています。

看板商品は、削りたての本枯鰹節でひいた「かつお節だし」。シャンパンゴールドとも表現される、美しく透き通ったおだしです。その上品な香りと澄んだうまみを体感すれば、きっとだしの概念が変わるはずです。

かつお節だし 150円(税込)

本店として、にんべんのブランドを象徴するだけでなく、鰹節の魅力を深く知り、日本の素晴らしい“だし文化”をより身近に感じていただくための情報発信基地でありたいと考えています。

Q3. お客さまから長く愛され続ける秘訣とは?

にんべんでは「伝統と信用を基礎として常に変化に挑み、無限の可能性を信じ、顧客に満足願える仕事を通じて社員の幸福を増進し、会社の発展と繁栄を念願とする」という経営理念を掲げています。

中でも私たちが特に大切にしているのが、「変化に挑む」という姿勢です。今日のにんべんの礎となったターニングポイントの数々も、お客さまのライフスタイルや時代の要請に合わせて、常に新しい価値を提供し続けてきた結果だと考えています。

素材を活かした風味保持製法により、だし本来の味と香りを極めた「薫る味だし」

その精神は、商品開発だけでなく、店舗運営にも表れています。例えば、にんべん 日本橋本店では「トマト祭り」や「パスタ祭り」といった、一見鰹節とは関係のないイベントを開催したことがあります。売上だけを考えれば、定番商品を並べた方が良いかもしれません。しかし、「だしとトマトを合わせると美味しい」「パスタをだしの隠し味で茹でると絶品」といった、お客さまの食生活を豊かにする新しい発見や楽しさを提供したいのです。

こうした一見突飛な試みも、社内では「お客さまが喜んでくれるならやってみよう」と後押ししてくれる風土があります。社外の方からは「にんべんさんはもっと堅物かと思っていた」とよく言われますが、ぜんぜんそんなことはないんです(笑)。

伝統という幹はしっかりと持ちながら、常に新しい枝葉を伸ばしていく。この老舗らしからぬチャレンジ精神こそが、時代を超えてお客さまに愛され続ける一番の秘訣なのかもしれません。

Q4. 知る人ぞ知る「実は●●」というトリビアを教えてください。

実は、江戸時代には現在のコレド室町2「日本橋だし場 はなれ」の場所に店舗があった。

関東大震災をはじめ、江戸を襲った度重なる火事からも類焼を免れて焼け残ったという逸話も残っています。300年以上の時の流れに思いを馳せながら訪れてみると、また違った味わいを感じられるかもしれません。

実は、「にんべんマーク」は江戸時代からほとんど変わっていない。

1705年に屋号を「伊勢から来た伊兵衛」という意味の「伊勢屋伊兵衛」と定め、「伊」の文字から「イ(にんべん)」をとり、商売堅実の意味を持つ曲尺(かねじゃく)の「¬(カネ)」をあわせて、「イ¬(カネにんべん)」の暖簾印(商標)となりました。江戸町民たちはいつしか「にんべん」と呼ぶようになり、今日の当社の社名となっています。

実は、社長は代々「襲名制」で、戸籍の名前ごと変更している。

にんべんの社長は現在で十三代当主になりますが、代々「髙津伊兵衛」を名乗っています。歌舞伎役者の襲名ように屋号を名乗るだけでなく、戸籍上の氏名もすべて変更しています。クレジットカードの名義変更など、手続きがかなり大変だったそうです。

実は、外国人向けの売上No.1は鰹節削り器。

2024年の一年間で、外国人のお客さまへの売上No.1は「鰹節削り器」。本枯鰹節とあわせて購入し、自国でも鰹節削りを体験されているようです。ちなみに鰹節削り器の刃が出すぎると鰹節に引っかかってしまい、きれいな削り節ではなく粉になってしまうため、0.1ミリ単位で刃の出具合を調整する必要があります。

実は、本格的なだし1リットルをひくには約30gもの鰹節が必要。

にんべんがおすすめするだしのひき方では、水に対して3%の鰹節を使用します。ご家庭で手で削るとなると、10g削るだけでも10分以上かかる大変な作業です。いきなりチャレンジするときっと心が折れてしまうので、まずは気軽に、おひたしや冷奴にかけるところから始めてみてはいかがでしょうか。 -

コレド室町1「日本橋 木屋」

江戸時代中期に創業し、「刃物の木屋」として確固たる地位を築く老舗「日本橋 木屋」。株式会社木屋の取締役経営企画部長・加藤廣也さんにお話を伺いました。

Q1. 日本橋 木屋のルーツやターニングポイントは?

木屋の歴史は、江戸時代中期の1792年(寛政4年)に始まりました。初代・加藤伊助が、当時さまざまな小物を商っていた本家「木屋」からのれん分けを許され、日本橋の地に店を構えたのが「刃物の木屋」のルーツです。

のれん分けの際には、本家が扱っていない商品を商うことが習わしだったため、「刃物」を専門に扱う道を選んだと伝えられています。伊助の出身地が刃物の名産地であった伊勢桑名だったことも、その選択に影響したのかもしれません。

長い歴史の中では、関東大震災や太平洋戦争など、日本橋という商業の中心地であるがゆえに、時代の荒波を直接受けてきました。

多くの店が廃業を余儀なくされる中、幾多の困難を乗り越えてこられたのは、その時々の幸運な巡り合わせもあったと感じています。

1923年の関東大震災で焼ける前の木屋漆器店。右側の黒い和風の商家が木屋刃物店。

そんな木屋にとってターニングポイントともいえる重要な商品が、1956年に発売された「エーデルワイス庖丁」です。当時のステンレス庖丁は「錆びにくいが切れない」ことが常識でした。その常識を覆したのが、木屋の前々社長です。

彼は、オーストリアの製鋼会社で製造される切れ味と錆びにくさを両立した画期的なステンレス鋼を買い付け、試行錯誤を繰り返した末に「エーデルワイス庖丁」が完成。その卓越した性能が口コミで広がり、来年で発売70周年を迎える今なお、木屋を代表するロングセラー商品として愛され続けています。

№25中鎌型庖丁160㎜(三徳庖丁)29,700円(税込)・№25ペティナイフ120㎜22,000円(税込)

木屋は自社で製造するだけでなく、時代の流れやお客さまの需要を見極める目利きの問屋として、日本各地の優れた職人やメーカーが作る道具を「木屋」の名を冠して販売する役割も担ってきました。

まだ無名だった職人が持ち込んできた道具が、今や海外でも高い評価を得るようになるなど、長い歴史の中で多くの作り手と共に成長してきました。これもまた、木屋の歴史を語る上で欠かせない側面です。Q2. コレド室町の店舗の特徴や魅力は?

日本橋 木屋は長年、現在のコレド室町3がある場所で商いを続けてきました。コレド室町1が開業した2010年に現在の場所へ移転しましたが、当初は「木屋はあそこの角」というお客さまの記憶が強く、移転をご存じない方も多くいらっしゃいました。今ではすっかりこちらの店舗が定着し、多くの方に足を運んでいただいています。

以前の店舗は、所狭しと商品が並ぶ、昔ながらの風格ある店構えだったそうです。現在の店舗は、その歴史の趣は受け継ぎつつも、お客さまが商品をじっくりと選べる、明るく見やすい空間となっています。

この店の大きな特徴の一つは、店舗入口に設けられたギャラリースペース「izutuki」です。刃物に限らず、日本の素晴らしい手仕事の魅力を伝えたいという思いから設けられたスペースで、日本各地の職人や若手作家の作品を展示・販売しています。

ジャンルは和紙、漆器、陶器、ガラスなど実に多彩。作家さんご本人が在廊することもあり、作り手とお客さまが直接言葉を交わせる貴重な交流の場となっています。

もう一つの特徴は、店舗中央に設えられたカウンターです。ここでは、ご購入いただいた庖丁の切れ味をより高める仕上げ研ぎや簡単なメンテナンスをお客さまの目の前で行っています。

職人の手仕事を間近で見られることは、特に海外からのお客さまにとっては大きな魅力となっているようです。

Q3. お客さまから長く愛され続ける秘訣とは?

二百数十年にわたり、日本橋のほぼ同じ場所で商いを続けてこられたこと。それ自体が、私たちの最大の強みであり、お客さまからの信頼の礎となっていると考えています。

「日本橋の木屋に行けば、なんとかしてもらえる」。そう思っていただける安心感を提供し続けることが、私たちの使命です。

お客さまが長年愛用された道具の修理も、その信頼に応える大切な仕事の一つです。持ち込まれるのは、庖丁だけでなく、ハサミの研ぎ直しや、雪平鍋の柄の交換、おろし金の目立て直しなどさまざまです。

「祖母から譲り受けたもの」「戦前から使っている」といった、お客さまの思い出が詰まった道具を可能な限り修理し、再び命を吹き込みます。もちろん直せないケースもありますが、シンプルな作りの良い道具は、きちんと手入れをすれば驚くほど長く使えるもの。こうした「売るだけではない」アフターケアを通じて、お客さまとの永いお付き合いを築いています。

また、時代の変化やお客さまのニーズに合わせて、扱う商品の幅を広げてきたことも理由の一つかもしれません。刃物専門店から始まり、「木屋で調理道具は扱わないの?」という声に応えてキッチンツールを、「美容品はないの?」というリクエストを受けて爪切りや毛抜きを、と少しずつ品揃えを充実させてきました。

老舗の暖簾にあぐらをかくことなく、お客さまの声に耳を傾け、柔軟に応えていく姿勢が大切だと思います。Q4. 知る人ぞ知る「実は●●」というトリビアを教えてください。

実は、もともと日本橋三越本店のそばに店舗があった。

コレド室町の開業前はコレド室町3にあたる場所に、さらにその前は日本橋三越本店の本館と新館の間にあたる場所にお店がありました。

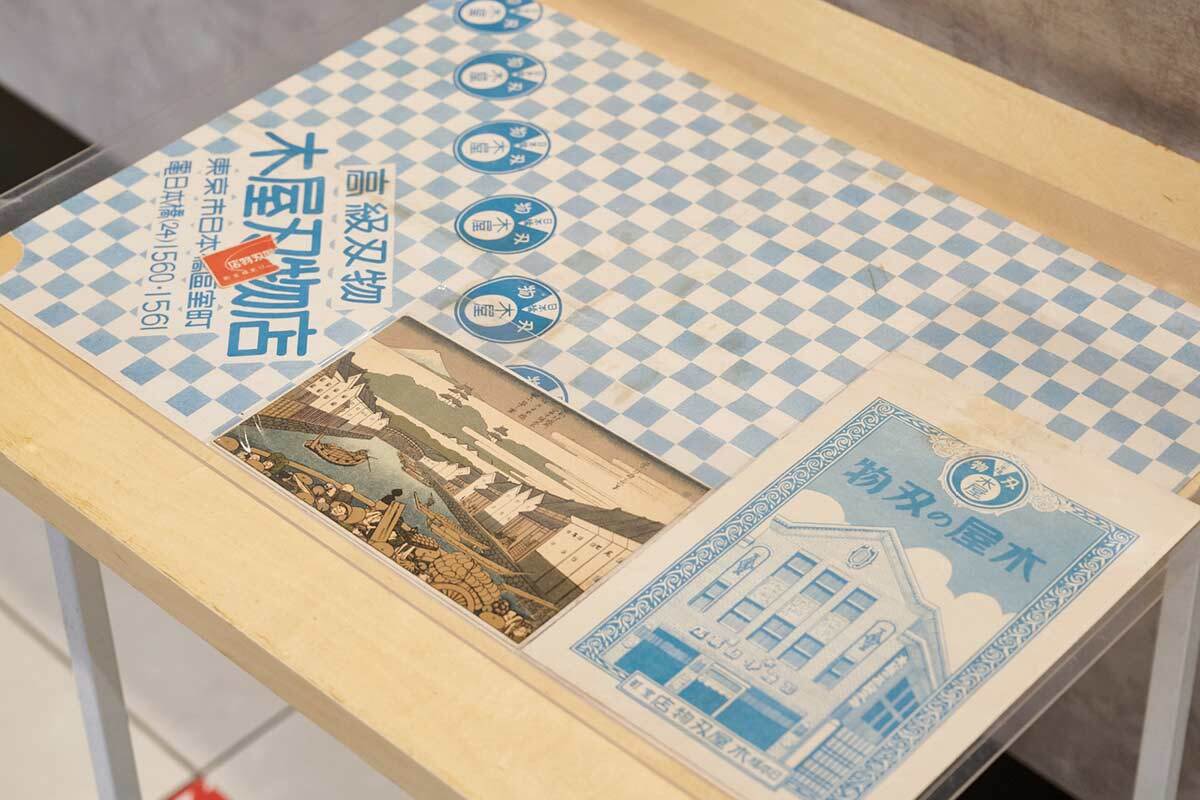

戦前の包装紙や紙袋

実は、日本橋 木屋の家督は「長男」が継いだケースが少ない。

現在の社長で9代目となりますが、古い家系図を紐解くと、次男や三男、四男、あるいは養子が後を継いだ例も少なくありません。さまざまな事情があったと思いますが、必ずしも長子相続ではなかったのは面白い事実です。

実は、20万円を超える庖丁も。

店内にズラリと並んだ約300丁もの庖丁は圧巻。お手頃な数千円のものから、中には20万円を超える庖丁も。職人が一本一本手打ちで作った庖丁は、ほぼ木屋でしか手に入らない希少な芸術品ともいえる逸品です。その価値を理解している海外の方が指名買いされるケースも多く見られます。

重房作 和牛刀 鍛地肌 270mm 217,250円(税込)

実は、後継者不足に悩む職人の世界を支える取り組みも行っている。

日本橋 木屋が扱う道具には、職人の高齢化や後継者不足により、いつ作れなくなってもおかしくないものが数多くあります。そこで、木屋の社員が産地へ出向し、技術を学ばせていただくといった取り組みも行っています。日本の素晴らしい手仕事の火を絶やさぬよう、作り手をサポートすることも、私たちの重要な役割だと考えています。

【オンライン販売について】

日本橋 木屋の商品は、三井ショッピングパーク公式通販「&mall」でも販売中! 遠方のお客さまも便利にお買い物をお楽しみいただけます。

商品はこちらでチェック! -

コレド室町1・15周年アニバーサリー開催中!

コレド室町1はおかげさまで今年で15年。これまでお客様と歩んできた感謝をこめて、アニバーサリー限定のメニューやお得なサービスをお届けします。

詳しくはこちら