ARTICLE

【読書の秋】タロー書房&誠品生活日本橋のおすすめ本10選

-

暑さもいくぶん和らぎ、心地よい風が感じられるこの季節。夜も長くなり、ゆっくりと読書を楽しめる「読書の秋」がやってきました。知識を深めたり、物語に浸ったり、ページをめくるたびに心が豊かになる時間を過ごしてみませんか?

今回は、コレド室町1 B1の「タロー書房」とコレド室町テラス 2Fの「誠品生活日本橋」の2つの書店員がそれぞれ、この秋にぜひ読んでいただきたいおすすめの本を5冊ずつセレクト。多彩なジャンルから、知的好奇心を刺激する書籍をご紹介します。 -

「タロー書房」のセレクトブック5選

地下鉄改札口からすぐ、コレド室町1 B1にある「タロー書房」。コレド室町ができる以前の1994年からこの地で営業を続けています。

創業当時の様子

近隣で働く方に向けたビジネス書や雑誌、実用書などを豊富に取り揃えながら、お買い物などで日本橋にお越しのお客様に向けた趣向の凝らされた本も幅広く展開。人気コミックは発売日にレジ前に並べられるので、乗り換えの合間にサッと購入される方も多いそうです。

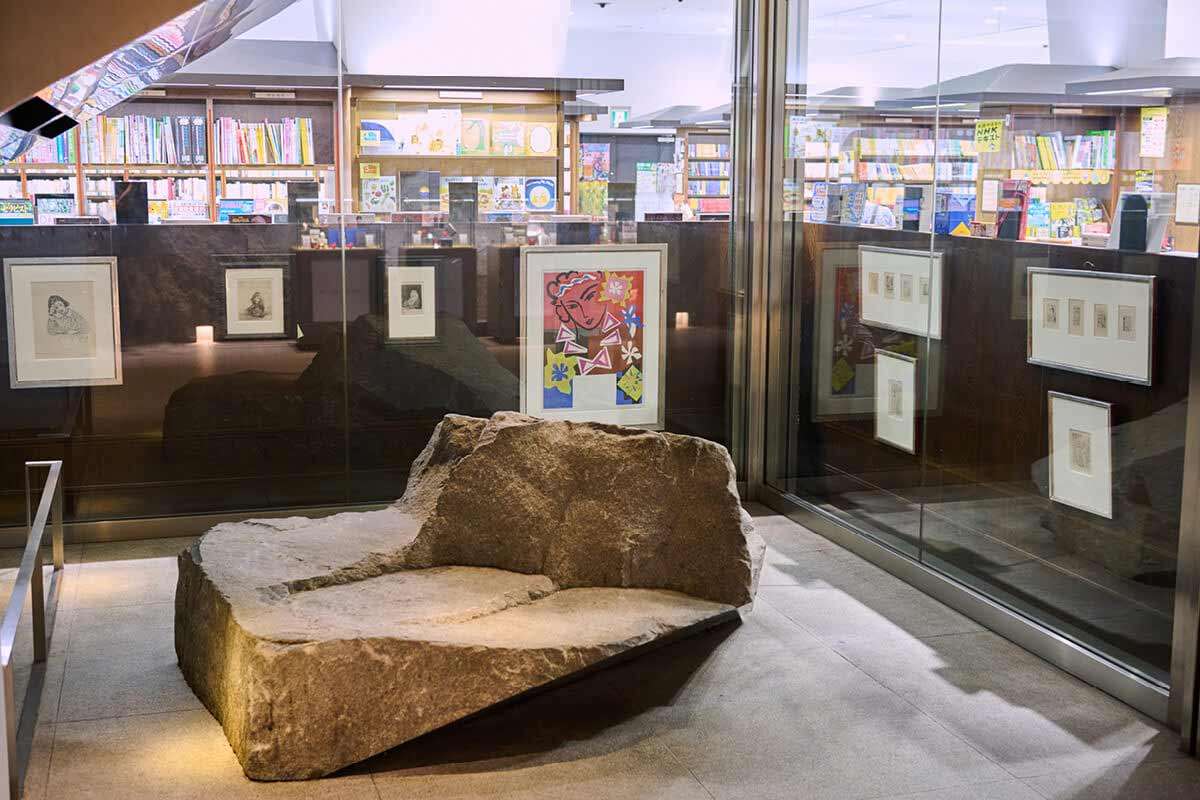

創業者の友人の遠縁である岡本太郎氏がロゴを制作。店内にはその貴重な原画も展示されています。

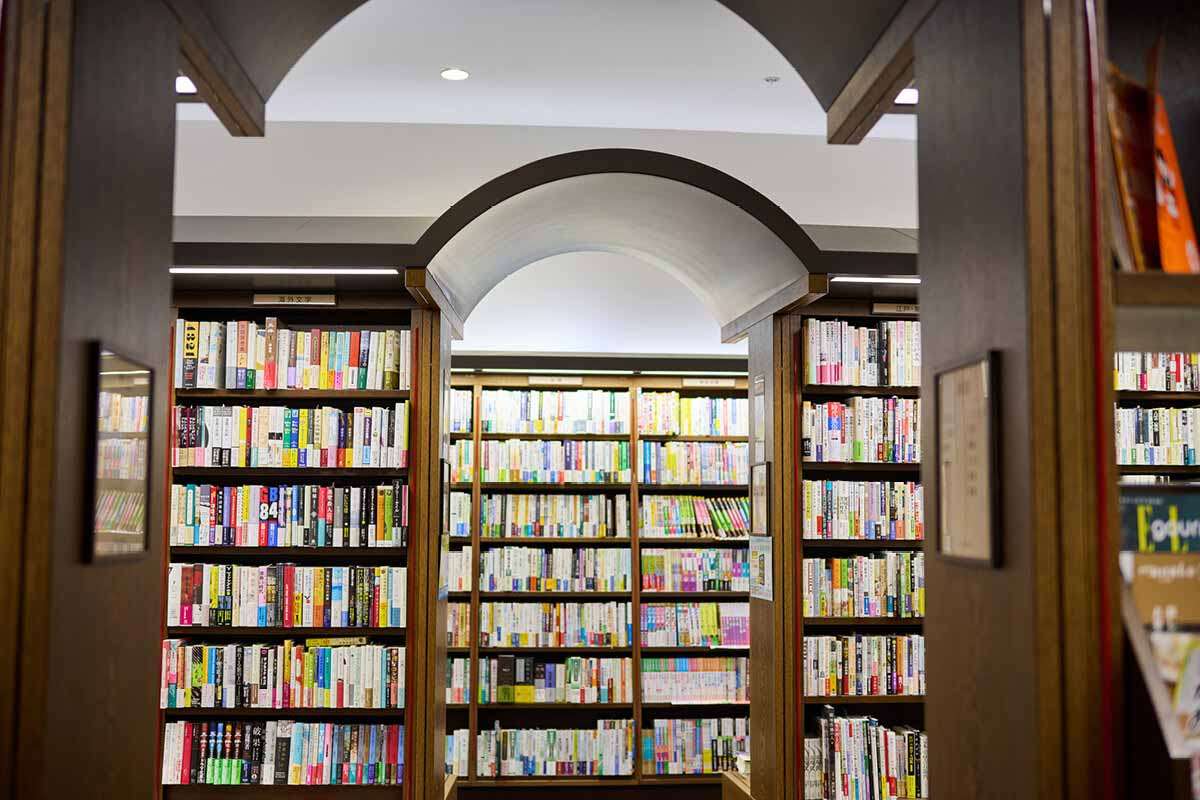

「日本一美しい本屋を作りたい」という店主の思いを受けて店舗設計を手がけたのは、九州新幹線「つばめ」の車両デザインで知られるインダストリアルデザイナー・水戸岡鋭治氏。曲線を活かした落ち着きある空間に、温もりを感じる木製の書架が並び、本にやさしいLED照明で照らされています。

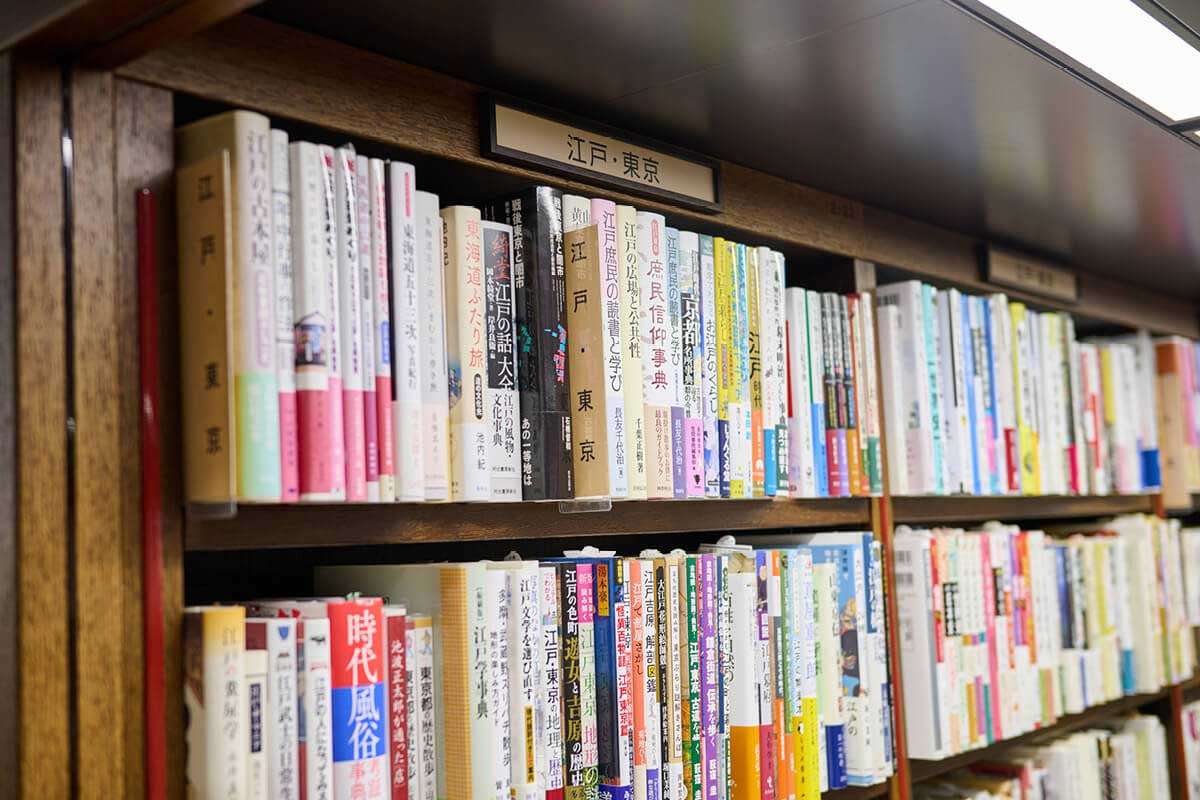

日本橋を訪れる国内外の観光客にも人気の、江戸・東京の書籍を集めたコーナーも。小路を歩くように棚の間を巡れば、きっと心に残る一冊との出会いがあるはずです。

前会長がコレクションしていたという価値ある絵画が、店内をはじめ、店外から見える場所にも飾られています。アート好きの方にもぜひ訪れていただきたい書店です。

タロー書房の最新情報はこちらでチェック!

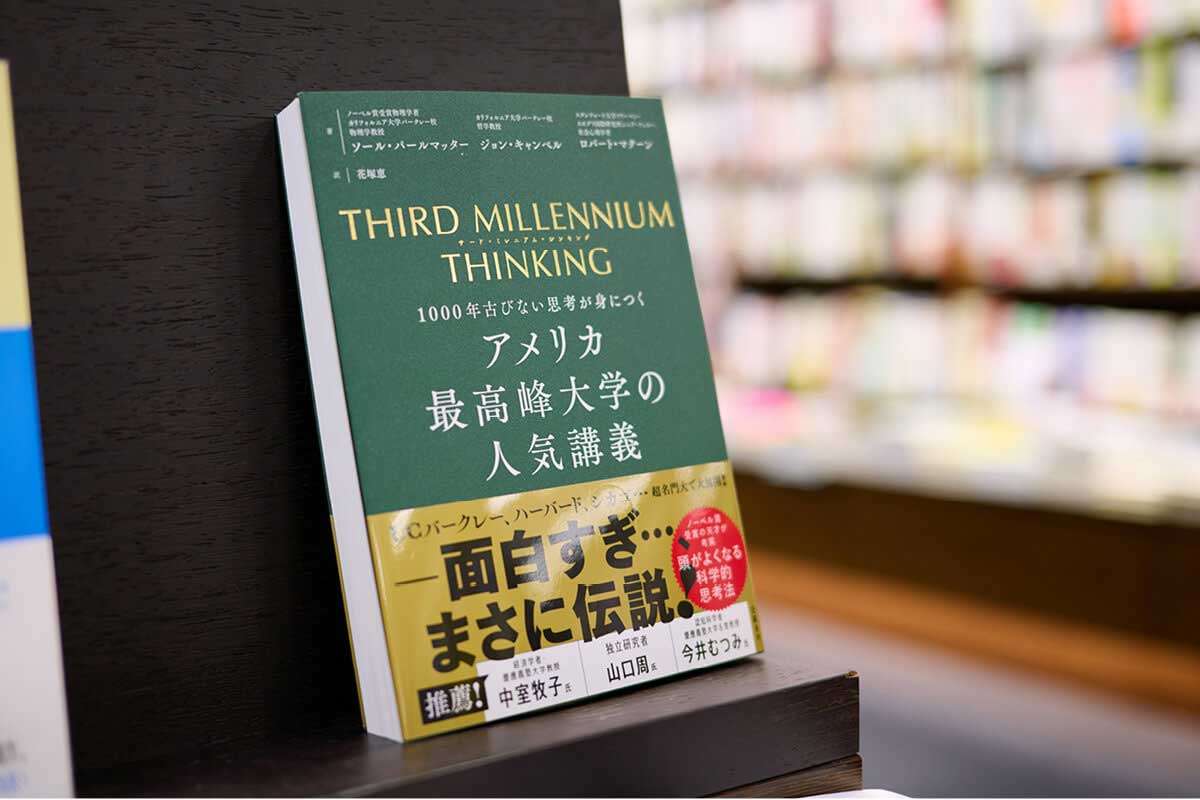

公式サイト|インスタグラムBOOK.1 『THIRD MILLENNIUM THINKING ― アメリカ最高峰大学の人気講義』ソール・パールマッター(著)、ジョン・キャンベル(著)、ロバート・マクーン(著)、花塚恵(翻訳)

「1000年古びない思考が身につく」と銘打たれた、知的好奇心を刺激する一冊です。著者は科学者・哲学者・心理学者という異なる専門分野の教授たち。彼らがそれぞれの知見を持ち寄り、情報過多の時代、THIRD MILLENNIUM(西暦2001年〜3000年)を生き抜くための科学的思考を紹介しています。

SNSなどには玉石混交の情報が氾濫していますが、本書ではそれらの情報を見極めるための思考法を実例とともに提示しています。たとえば、限られたデータから妥当な答えを導く「フェルミ推定」の活用。人口や車の台数といった基本的な数値を組み合わせれば、検索では出てこないアメリカのガソリン消費量すら推定できる、といった具合です。こうした訓練を積むことで、目の前の数字が正しいのか、あるいは怪しいのかを自分の頭で判断できるようになります。

また「利用可能性ヒューリスティック」という認知バイアスにも触れています。たとえばニュースで竜巻被害の映像を繰り返し見れば、「竜巻で亡くなる人が多い」と錯覚してしまいますが、実際には別の要因の方が死亡率は高いことも。こうしたバイアスに惑わされずに思考することの重要性が語られています。

誰もが情報を扱う当事者となり、一人ひとりが膨大なデータの宇宙に直接アクセスできるようになった現代。決断の根拠とする事実や専門家の意見をどうやって選択し、どのように活用するのか、自分で判断しなければなりません。だからこそ今、自分自身を「THIRD MILLENNIUM THINKING」にアップデートする必要性があるのです。

科学・哲学・心理学を横断的に取り込みながら、普遍的な思考の枠組みを学べるのが本書の魅力。難解な部分もありますが、科学が好きな方はもちろん、ビジネスパーソンにもおすすめです。ここから得られる科学的思考力は、ビジネスシーンでの意思決定にも応用できることでしょう。BOOK.2 『生成AI最速仕事術』たてばやし淳(著)

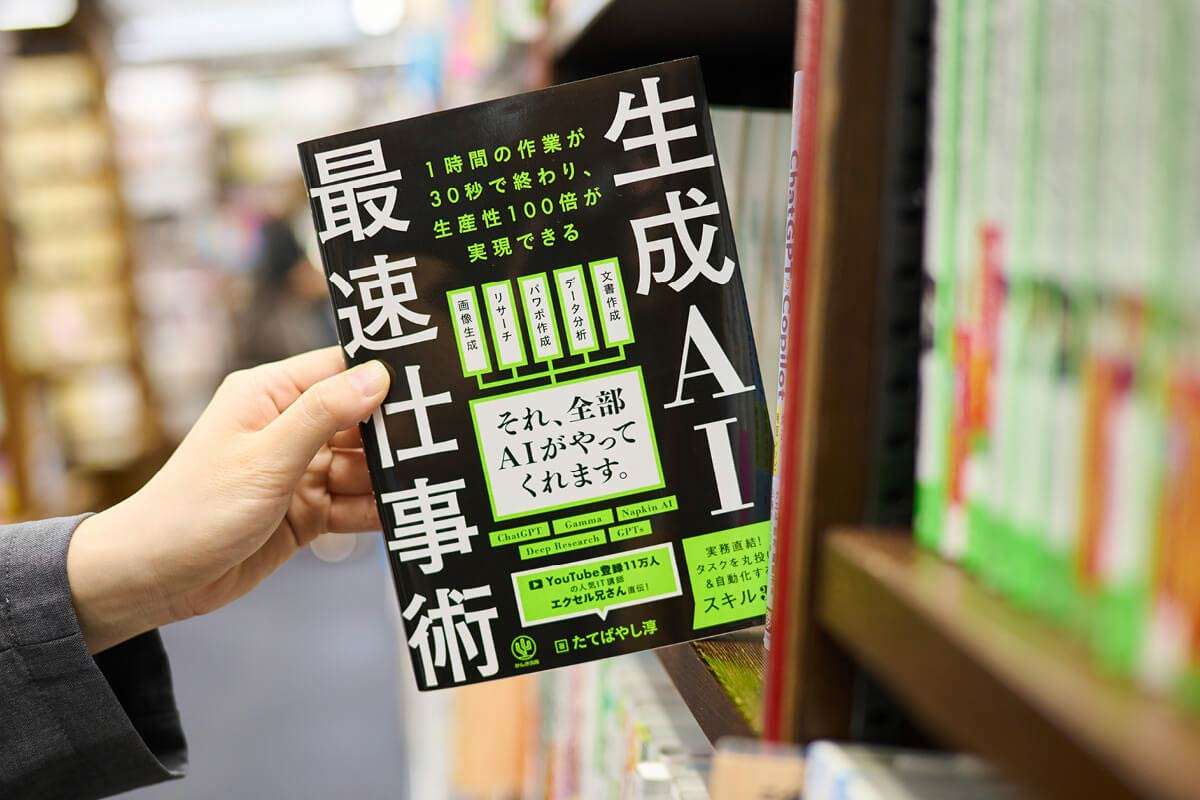

生成AIとは大規模なデータから学習し、文章や画像、音声、動画、コードなどの新たなコンテンツを生成できる人工知能のこと。ビジネスシーンにおいても、書類の作成やアイデア出し、資料の整理、データ分析などをAIに任せることで時間と労力を大幅に節約でき、より重要な仕事や創造的な作業に集中することができます。

YouTube登録11万人超の人気IT講師である「エクセル兄さん」ことたてばやし淳氏による本書は、急速に進化する生成AIをいかに「実際の仕事に生かすか」に特化した実用書です。AIを取り巻く哲学や未来予測に踏み込むのではなく、ビジネスに即効性の高い技術やコツ、AIツールの使い分け、そして具体的なプロンプトの型(AIへの指示文)が徹底的に紹介されています。

実際のビジネスシーンに即したユースケースが並び、それぞれに「このツールを選び、こういうプロンプトを書けばよい」という手順が示されているため、AI初心者にもハードルが低く、実務に直結する「使えるAI本」。生成AIに関心はあるものの、何から始めてよいかわからない人、あるいはすでに使ってはいるものの活用の幅を広げたいと考えている人にも有益な一冊です。

今後、生成AIは間違いなくビジネスの中核に入り込んできます。その時代の入口に立つビジネスパーソンにとって、本書は心強いガイドとなってくれるはずです。BOOK.3 『不完全主義 限りある人生を上手に過ごす方法』オリバー・バークマン(著)、高橋璃子(翻訳)

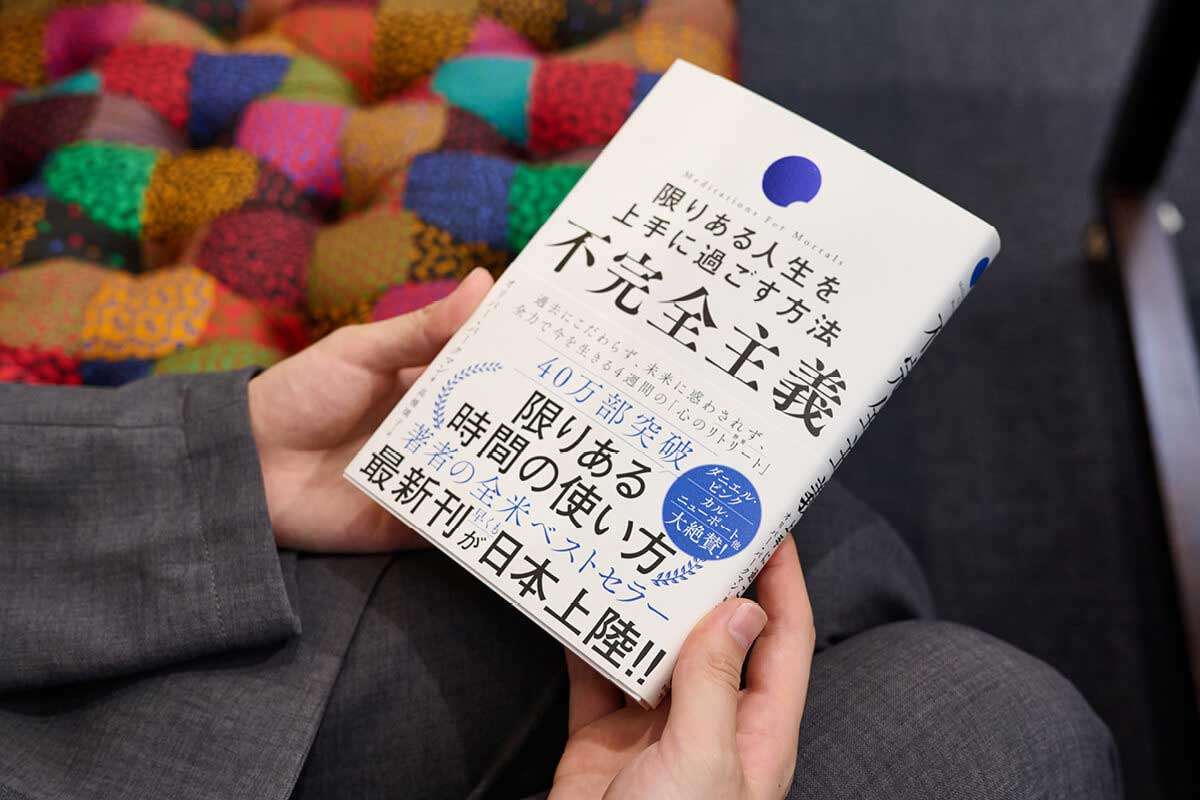

日々忙しく働き、過度な努力や無理を続けてしまうことでバーンアウト(燃え尽き症候群)になっているビジネスパーソンに救いの手を差し伸べてくれる一冊。

本書は1日1章のペースで読み進め、4週間で心のリトリート(静養)を体験できる構成になっています。完璧でなくてもいい、むしろ不完全に生きることで心が楽になる。完璧を求めず、今の自分に合った仕事のペースとライフスタイルを目指してもいいのではと著者は訴えます。

ルールに人生を捧げるのではなく、人生のためにルールを利用する。毎日欠かさずやることにこだわらず、本来の目的である人生のほうに目を向ける。そのためには、溜まったタスクは別管理にすることや、すでに決まった予定にとらわれないこと、やることリストをメニューとして扱うことなどが必要となります。ついついがんばりすぎてしまう人々にとって、今この瞬間を大切に生きるという姿勢は大きな救いとなるはずです。

ただし本書のポイントは、ここに書かれていることを完璧に実行しようとしないこと。そこまで真面目になってしまえば本末転倒です。仕事をがんばりすぎて行き詰まりを感じているという方は、『不完全主義』を不完全に実行してみましょう。

そしてここまでの3冊を順に読んでいくと、「科学的に考える力を養い」「AIを駆使して効率を高め」「不完全を受け入れて心を整える」という流れが見えてきます。読書を通して、現代のビジネスパーソンにとって必要な学びと気付きに触れてみませんか。BOOK.4 『装飾をひもとくー日本橋の建築・再発見ー』五十嵐太郎(監修)、菅野裕子(監修)

2020~2021年に高島屋史料館TOKYOにて開催され、好評を博した「装飾をひもとく」展の書籍化。

現在は再開発がつづく日本橋ですが、街のシンボルともいえる日本橋(1603年竣工・現在の橋は1911年竣工)をはじめ、辰野金吾による日本銀行(1896年竣工)、三井本館(1929年竣工)、日本初の百貨店である日本橋三越本店本館(1914年竣工)、日本で初めて国の重要文化財となった百貨店の高島屋本館(1933年竣工)など、歴史的建造物が今なお多く残され活用されています。

この本ではそんな日本橋の名建築に施された意匠の意味や由来を、豊富な写真と図解で丁寧に解説。ページをパラパラとめくるだけでも、芸術的な美しさが感じられます。各建築物の象徴的な装飾の出典や、同じ装飾に見えて実際は異なるなどの発見もあり、知的好奇心を刺激してくれます。各建築の場所を示す地図も収録されているので、本書を携えて建物を見て歩けば、日本橋散策がより一層楽しくなること間違いありません。

また歴史的建造物と調和するよう設計された、コレド室町などの新しい建物も紹介されています。過去と現在の都市のレイヤーが響き合い、日本橋全体の見方を更新してくれる一冊です。BOOK.5 『まんぷく旅籠 朝日屋 ぱりとろ秋の包み揚げ』高田在子(著)

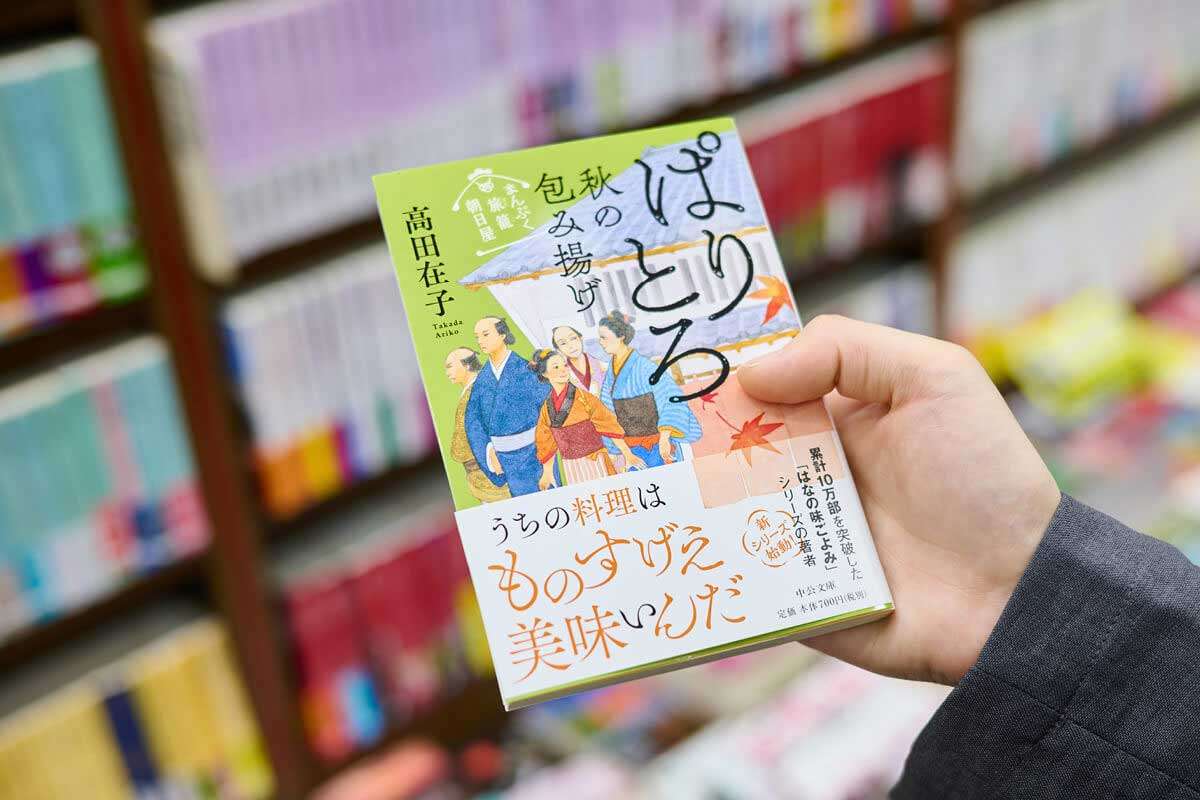

江戸・日本橋室町の旅籠「朝日屋」を舞台にした時代小説。現在7作出ている人気シリーズの第1作です。

料理屋の両親を亡くした女料理人の主人公・ちはるのもとに元火付盗賊改の怜治が現れ、新しく始まる食事処兼旅籠の朝日屋を手伝うよう迫られることに。板長の慎介、仲居のたまお、下定番の綾人など、他に集められた仲間たちもそれぞれに傷を抱えており、現代で言えばハラスメントに抗うようなエピソードも織り込まれます。ジェンダー観や風刺の気配がさりげなく漂い、時代小説を現代の読者の感覚に接続してくれます。スカッとしたカタルシスと、寄り添うような温かさが快活な筆致で表現されています。

こちらの1作目では、店を開き、評者に試食してもらうための料理を開発することになるのですが、そのメニューがタイトルにもある「ぱりとろ秋の包み揚げ」。外はかりかり、中はとろとろの意外性のあるメニューと、重陽の節句にちなんで菊や栗を取り入れた品々とともに供されたことで、試食会は大成功します。読後には「自分でも作ってみたい」と思わせる再現欲まで刺激されるのが、このシリーズならではの魅力です。

江戸時代中期、日本橋瀬戸物町の浮世小路にあった伝説の料亭「百川」の影もよぎる旅籠「朝日屋」を舞台に、本所から日本橋、日本橋から浅草に歩くような描写もあり、日本橋地域ならではの情緒が感じられます。訳ありの仲間たちそれぞれのキャラクターも立っているので、今後の展開も気になります。 -

「誠品生活日本橋」のセレクトブック5選

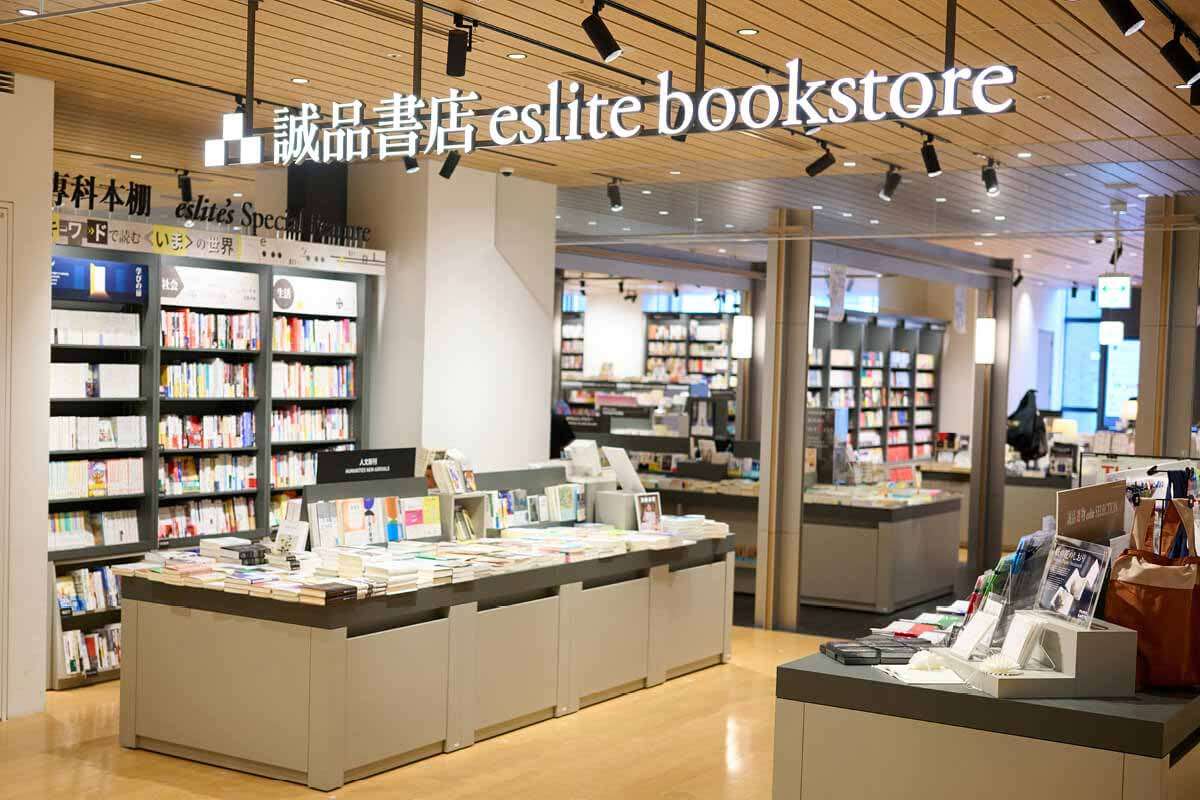

コレド室町テラス 2Fの「誠品生活日本橋」は、「Books, and Everything in Between(本とくらしの間に)」というコンセプトのもと、読書と暮らしをつなぐ新しい文化体験を提案する台湾発のカルチャー発信拠点です。

店内は、書籍や文具、ワークショップ、レストランなどのゾーンに分かれ、そのメインとなるのが日本と台湾の書籍を約7万冊以上取り揃えた「誠品書店」です。

月替りでおすすめ書籍が並ぶ「誠品選書」コーナーは必見。日本と台湾それぞれのスタッフが「今読むべき」と考える書籍を、毎月8冊ずつ紹介しています。

店内のいたるところに設けられた、座れる読書スペースも特長です。本棚と本棚の間に設けられた読書スペースは集中したい時におすすめ。

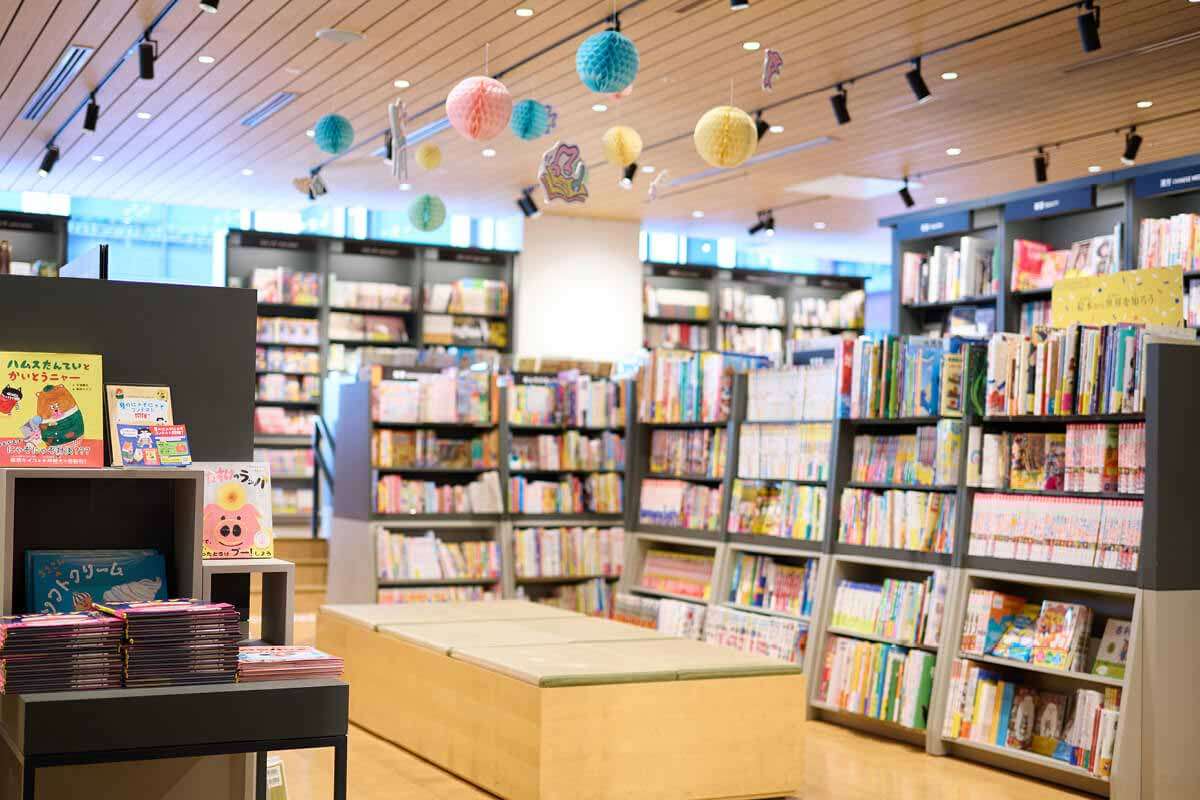

児童書コーナーには親子で楽しめるように大きめのイスが用意されています。

テーブル席のあるスペースでは、定期的にワークショップも開催。日本橋に遊びに来た方や日本橋で働く方のサードプレイスとなるような書店を目指しています。

10月4日(土)~10月5日(日)には24時間営業を実施!

詳細はこちらBOOK.6 『南洋標本館』葉山博子(著)

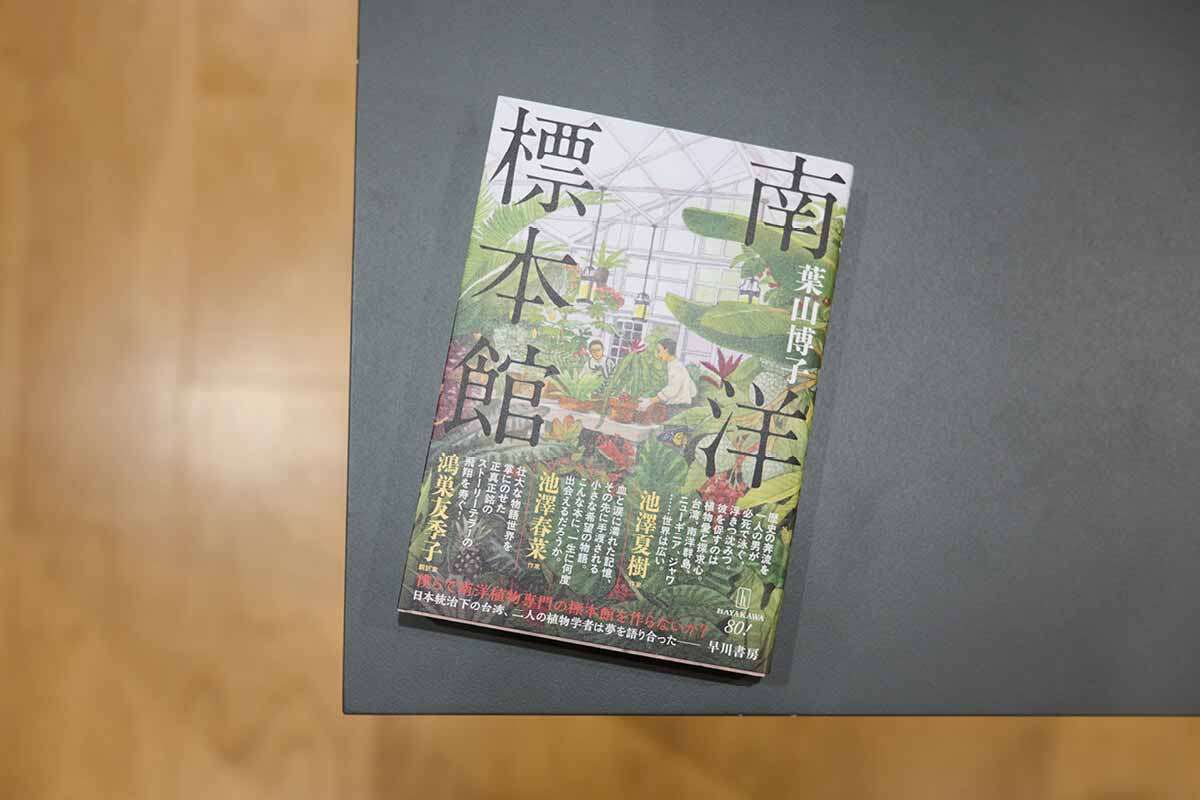

日本統治下の台湾を舞台に描かれる、驚くほど壮大で重厚な物語。台湾人の少年・陳と台湾生まれの日本人の少年・琴司が出会い、共に植物学者を目指しますが、出自の異なる彼らを波乱の運命が待ち受けています。差別や時代の壁を越えて育まれる友情は胸を熱くさせ、読む者に「生きる意味」や「互いを理解する大切さ」を強く訴えかけます。

植物採集の描写や台湾特有の自然も丁寧に描かれており、植物好きにも刺さるはず。一方で、戦争という歴史のうねりに翻弄される2人と同じように、読者もその世界に引き込まれ、心を揺さぶられます。戦後80年の節目を迎えた今年、まさに時代と響き合う作品だといえるでしょう。史実に裏打ちされたリアリティとドラマ性を兼ね備え、読後には「NHKでドラマ化してほしい」と思わせるほどの完成度です。

著者は覆面作家ですが、先日は誠品生活日本橋にてトークショーも行っていただきました。まだ2作目と新人ながら、その緻密な文章力と構成力は直木賞級とも評される実力派です。BOOK.7 『サイレントシンガー』小川洋子(著)

著者6年ぶりの長編小説として注目を集める本作は、「声を持たない人々」に寄り添う少女の物語です。舞台はおそらく日本のどこか、山あいの小さな町。“アカシアの野辺”と名付けられた土地には沈黙を愛する人々が集まって、ひっそりと無言で暮らす“内気な人の会”というコミュニティが形成されていました。ただ、そこで働く女性のもとで育った主人公の少女・リリカだけは歌う能力を持っています。その歌声の力に導かれ動き出すリリカの人生が、叙情豊かに描かれていきます。

小川洋子作品といえば、これまでどこか精緻で冷たい、清潔なシーツのような感覚がありましたが、本作では温かみやハートフルな余韻をより強く感じられたことが印象的でした。

読み進めるうちに、古代ギリシャの哲学者ゼノンの「口はひとつ、耳はふたつ。だから話すよりも2倍は聞くことが大切だ」という言葉を思い出しました。耳を傾けること、そして沈黙することの豊かさを示す物語は、情報過多で声があふれる現代のSNS社会にも強い示唆を与えています。

夜ふかしすれば一晩で読破できるボリュームですが、余韻は長く心に残ります。個人的にはノーベル文学賞に最も近い作家だと思っているのですが、その所以を体感できる珠玉の一冊です。BOOK.8 『ヨルダンの本屋に住んでみた』フウ(著)

大学時代に20か国を旅した著者が、偶然ネットで見つけたヨルダンの岩肌を利用した本屋に心を奪われ、「ここで働かせてください」とメールで直談判。場所も知らなかったヨルダンに突撃し、1か月の住み込み生活を綴ったエッセイです。

この本屋は単なる書店ではなく、カフェやイベントスペースも併設された文化拠点で、イタリアやイギリス、フランスなど世界各国から若者が集まり、交流を繰り広げます。著者自身が体験した奮闘や驚き、笑いに満ちた日々を、軽やかかつユーモラスな文章と豊富な写真で臨場感たっぷりに楽しめます。

文化や言語の違いに戸惑いながらも、現地の人々や外国人仲間と前向きに関わり合う姿は、社会の多様性をポジティブに受け入れる視点を伝え、読む人に大きなエネルギーを与えてくれるでしょう。著者の行動力やポジティブさはまぶしいほどで、「自分も一歩踏み出してみよう」という気持ちが湧いてくる爽快な一冊です。BOOK.9 『オーロラの下、北極で働く』松下隼士(著)

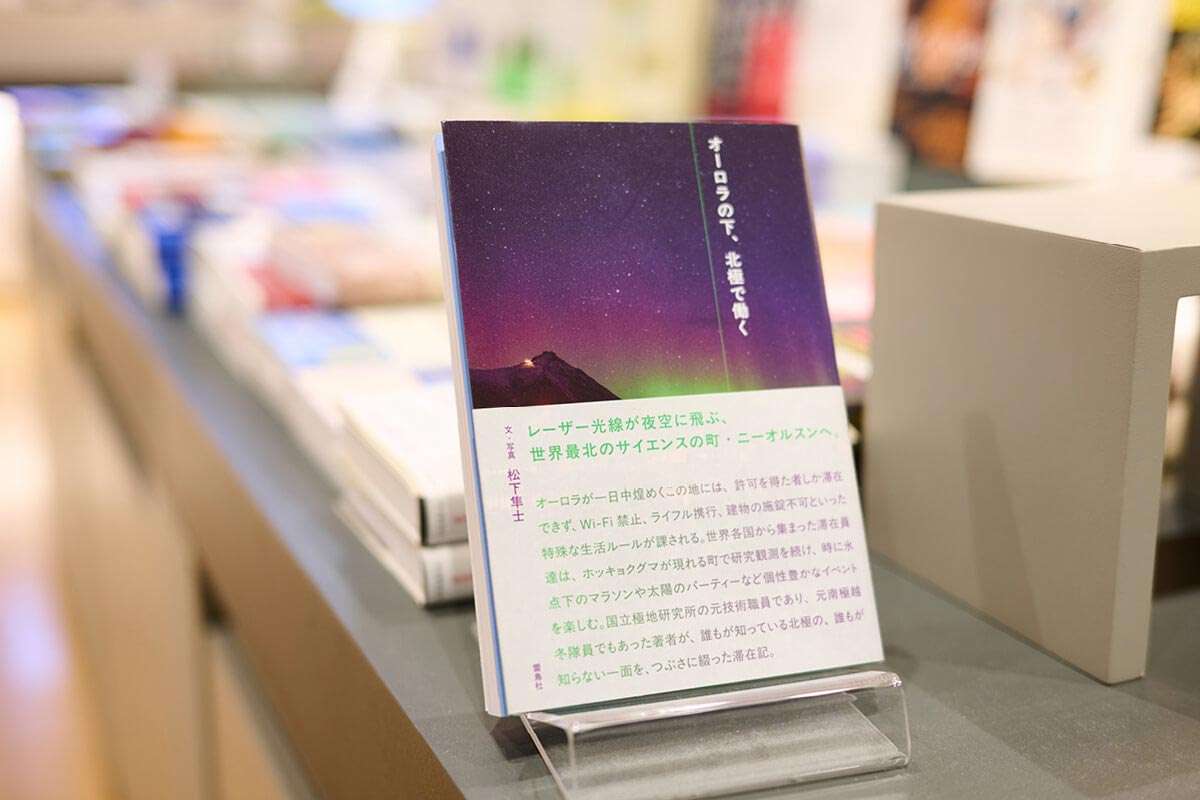

ノルウェーと北極点の間に位置する町・ニーオルスンでの観測隊生活をまとめた一冊。著者は観測隊の一員の技術者として現地に約4年間長期滞在した日々を日記形式で記録しています。ニーオルスンに滞在できるのは、基本的に許可を得た研究者のみで、Wi-Fiの使用禁止やライフル携行、建物の施錠不可といった特殊なルールが課せられるなど、日常そのものが非日常。オーロラマラソンや太陽の復活を祝うパーティーなど、極地ならではの行事のエピソードも綴られます。

本書の魅力は、単なる極地レポートにとどまらず、最初は孤独になりたくて極地に赴いた著者が、最終的には共に極地を生きた研究者たちの輝く生を感じるようになっていくという成長物語として読むこともできる点にもあります。

オーロラや氷原の息を呑む美しい写真もふんだんに掲載され、ただの旅行記では得られない臨場感を添えています。探検文学や自然エッセイの魅力が凝縮されており、秋の夜長にじっくりと浸りたい作品です。BOOK.10 『山影の町から』笠間直穂子(著)

フランス文学者であり翻訳者でもある著者が、東京から秩父に移住し、その土地の自然や人々との関わりについて綴ったエッセイ集です。なぜ秩父に引っ越したのか、それは「いい匂いを嗅いでいたかった」という理由から共感し、一気に心を掴まれました。

文章は哲学的でありながらもやわらか、自然描写は鮮やかで美しく、どこか親しみやすさも感じられます。夕焼けの表紙など、美しい造本も魅力です。読後も日常に彩りを与えてくれる余韻が残ります。

都市の喧騒から離れた山間での暮らしの中で展開する、文学を巡る思索。そこから見えてきた現代社会への鋭い問いかけも含んだ本書は、都市生活に疲れた方に大きな示唆を与えるだけでなく、自分自身の生き方の哲学を問い直す一冊としても価値があるでしょう。梨木香歩らと並ぶ現代エッセイストの系譜に連なる存在として、今後も注目したい著者です。 -

今回ご紹介した10冊の中に、気になる一冊は見つかりましたか。「タロー書房」と「誠品生活日本橋」には、この他にも自身を持っておすすめする本が目白押しです。ぜひ書店を訪れて、あなたの秋を彩る本の世界をもっと楽しみましょう!